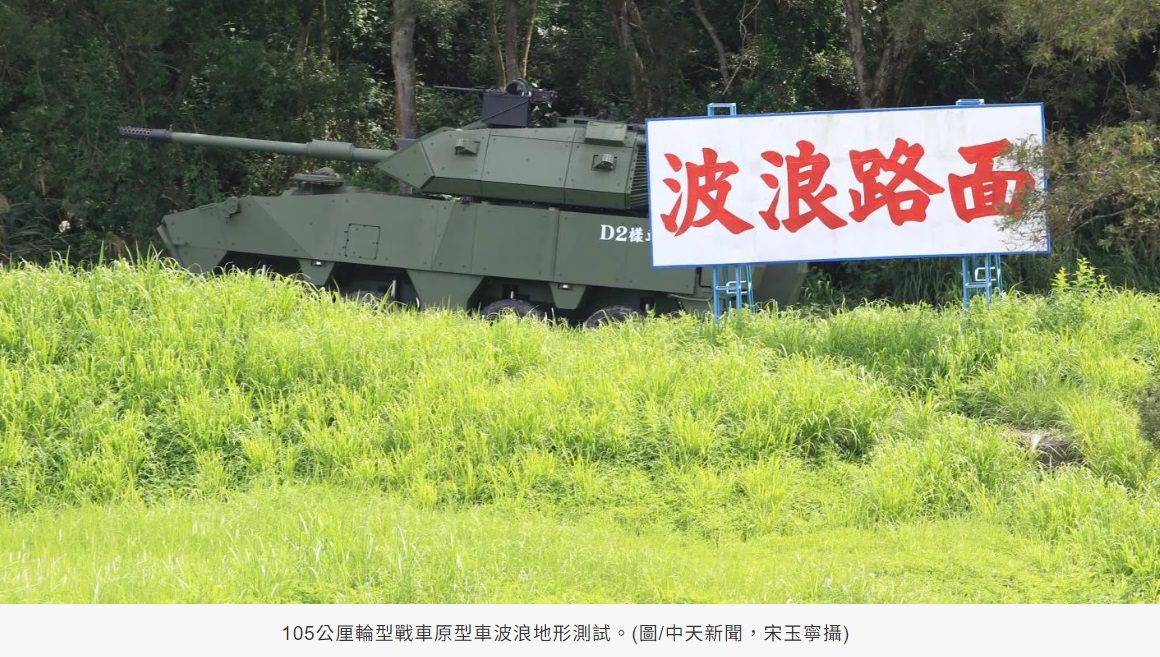

第202廠總共研製2輛105公厘輪型戰車原型車(D1、D2),當天除了第二輛原型車(D2樣車)、105公厘戰車砲彈等首次對外公開外,同時在車測場安排的性能動態展示,包括50%(26.6度)正面爬坡、波浪路面、30%(16.7度)側斜坡及直線高速煞停。

軍備局代號「獵豹計畫」105公厘輪型戰車原型車的研製,可分為底盤載具、砲塔兩大部分,其中第202廠負責全系統的整合、新式彈藥研發,包含105公厘戰車砲、12.7公厘遙控槍塔、煙幕彈發射器、滅火系統等。

第209廠負責底盤研發,包含車體、電力電控、環景監控、核生化防護,以及動力、承載、轉向系統等。中科院負責砲塔系統研發,包含砲塔殼體、砲控伺服、複合裝甲,以及觀測、射控系統。此外,還有第205廠研製的7.62公厘同軸機槍,以及第401廠研製的覘視鏡、周視鏡。

105公厘輪型戰車原型車高3.3公尺,戰鬥重量28.5噸,換裝1部出力增加到600匹馬力的卡特皮拉公司(Caterpillar)柴油引擎,道路行駛最大時速超過100公里,懸吊系統改為8缸獨立液氣壓式,轉彎半徑縮小為9公尺。

以雲豹M1、M2過渡型車為基礎重新設計的底盤,搭配外掛附加裝甲,車頭正面可抵擋30公厘口徑穿甲彈的射擊,車體側面則能抵擋12.7公厘口徑鋼芯彈的射擊。車上乘組員,包括車長、射手、裝填手、駕駛4名,且無法像CM32/33/34等雲豹裝甲車,車上可以另外搭載士兵。

同樣全新設計的105公厘戰車砲塔,較早期研發、2007年曾公開的105公厘輪型戰車的砲塔設計成熟,車長、射手座位在砲塔右側,裝填手在左側,砲塔頂部兩側各有一個人員進出艙蓋。砲塔採用電控、雙軸伺服穩定,砲管能穩定指向,因此可在車輛行進間射擊。

砲塔原本預計安裝1門中科院向美國採購的M68A2型105公厘低後座力戰車砲,在確定無法籌獲後,改為配備1門第202廠自行研製的105公厘低後座力戰車砲,在砲盾中央並裝有中科院研發的砲口參考儀(MRS),可提供砲管相關參數。自製戰車砲是由第202廠以M68A1型105公厘/52倍徑戰車砲管,搭配自行研發的胡椒罐砲口制退器、制退機構等研製而成,使射擊後座力減少為20噸,能射擊穿甲彈在2000公尺處擊穿500公厘厚均質裝甲。

第202廠搭配105公厘低後座力戰車砲研發的砲彈種類,包含XTC112型翼穩脫殼穿甲曳光彈、人員殺傷彈、翼穩脫殼練習曳光彈3種,翼穩脫殼穿甲曳光彈裝有高強度、高密度鎢芯,發射藥也經過改良;翼穩脫殼練習曳光彈則換成鋼芯,成本較便宜;人員殺傷彈則裝填2000顆鋼珠,以提高殺傷效果。

105公厘輪型戰車原型車共裝有25發備射砲彈,包括自動選彈機內的16發。除了砲塔頂部左側的1座12.7公厘遙控槍塔,在戰車砲左側還裝有1挺7.62公厘同軸機槍。此外在砲塔兩側裝有雷射警告裝置,砲塔後部兩側則各裝有1組6聯裝煙幕彈發射器,都可供105公厘輪型戰車自衛之用。

軍備局將與中科院合作,2025年完成進一步改良的105公厘輪型戰車第三輛原型車(D3樣車),不但車體高度預計降低到3公尺以內,也將安裝全新生產的105公厘低後座力戰車砲。未來如果順利通過陸軍的戰術測評後,將可量產服役,不但大幅提升雲豹輪型裝甲車系的機動打擊火力,更可汰換海軍陸戰隊現役老舊笨重的M60A3戰車,滿足兩棲登陸作戰的任務需求。

此外,駐守台北中樞的第239裝甲憲兵營,可將現役部分雲豹8輪裝甲車換裝為105公厘輪型戰車,將大幅提高首都的城鎮作戰防衛能力。