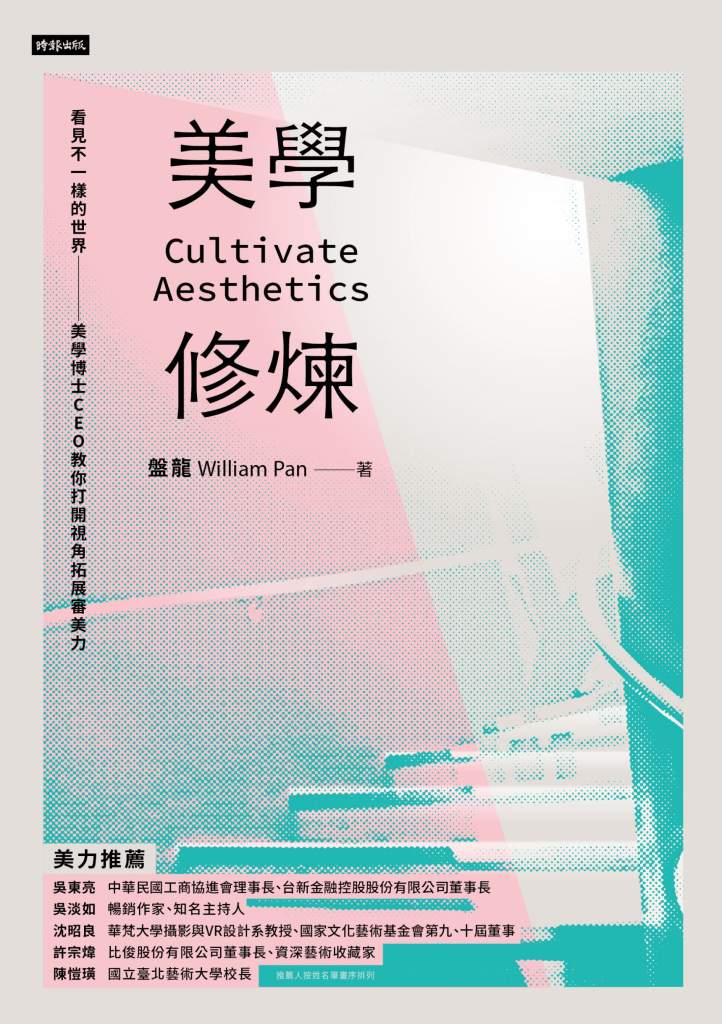

在快速變遷的時代,美學已經不再只是藝術家的專利,而是一種影響生活品質的關鍵素養。從國際間博物館參訪熱潮到社群媒體上「美感生活」的興起,現代人愈來愈意識到,美學不只是關於藝術,更是關於如何看待世界、理解環境,甚至影響我們的決策與創造力。美學博士CEO盤龍William Pan在其新書《美學修煉:看見不一樣的世界,美學博士 CEO 教你打開視角拓展審美力》中,便透過自身的經驗,帶領讀者探索如何透過美學改變人生視角,並從不同的場域找到美的價值。

走進美術館,找到屬於自己的審美視角

現代人的美學體驗不再局限於畫廊與博物館,而是融入生活的每個角落。對於許多都市人來說,美術館早已不只是藝術愛好者的聖地,而是一個放鬆、沉澱思緒的避風港。作者盤龍回憶自己如何從日常的繁忙工作中,逐漸將美術館視為一種心靈充電的方式——不僅僅是為了看展,更是為了享受那種遠離塵囂、純粹感受美感的氛圍。

這種觀點其實與當前的趨勢不謀而合。近年來,全球博物館的訪客數據顯示,參觀者不再只是為了特定的藝術品或展覽,而是將美術館視為一種生活方式的延伸。例如,紐約現代藝術博物館(MoMA)與巴黎羅浮宮等知名美術館,除了展覽內容外,也越來越注重營造沉浸式體驗,讓觀眾可以透過不同形式參與藝術、感受當代美學的多元性。

超越藝術作品,美學是一種生活態度

對於許多人來說,美學往往被誤解為高深莫測的藝術理論,然而,真正的美感經驗其實與每個人的日常生活息息相關。蘇珊.桑塔格曾強調,觀看藝術最重要的是回歸感受,而非急於分析其意義。這樣的觀點,也與盤龍的實踐不謀而合——他認為,美學不僅僅存在於畫布與雕塑之間,更可以從咖啡廳、城市建築,甚至是一場與陌生人的無聲交流中獲得啟發。

盤龍曾在MoMA偶然遇見行為藝術家瑪麗娜.阿布拉莫維奇(Marina Abramović)進行無聲對坐的藝術行為,這場簡單的眼神交流,卻讓無數參與者流下眼淚。這樣的經驗再次證明,美感經驗不一定來自於傳統的藝術作品,而是取決於我們如何觀看、如何感受。這種「從環境出發」的美學觀點,也呼應了近年來「日常美學」(Everyday Aesthetics)的興起,強調美不只是存在於博物館,而是無處不在。

審美力如何改變我們的選擇?

當美學成為一種生活方式,它也自然地影響著我們的決策與價值觀。從品牌設計到商業策略,許多企業早已意識到美學素養的重要性,並將其應用於產品開發與行銷策略之中。盤龍在書中提到,他曾與美國的經銷商在MoMA會面,在這樣的藝術氛圍中,雙方能夠拋開傳統商業談判的框架,從美學素養與哲學觀點切入,進而找到創新的合作模式。

這也與當代趨勢不謀而合。近年來,許多知名企業如蘋果(Apple)與愛馬仕(Hermès)都在強調美學設計如何影響品牌價值,甚至成為消費者決策的重要因素。這些案例顯示,當審美力提升,人們的選擇標準也將有所改變,從純粹的功能性,轉向更具質感與意義的產品與體驗。

讓美學成為一種自我修煉

究竟該如何提升審美力,讓自己擁有更豐富的美感經驗?盤龍認為,最重要的關鍵在於「練習觀看」,讓自己主動去接觸不同的視角,而非只是被動接受所謂的「主流審美」。這可以從最簡單的方式開始,例如在城市中漫步,留意建築細節、自然光影,或者走進一間美術館,單純享受當下的感受。

他也建議,不必執著於理解藝術作品的背景或意義,而是讓自己沉浸其中,享受視覺與情感的直覺反應。這樣的方式,能夠幫助我們擴展思維,也讓生活變得更加豐富有趣。

當我們學會以更開放的態度面對美學,會發現世界變得更加立體。無論是欣賞藝術、走進博物館,甚至是在日常環境中尋找美感,這些經驗最終都會轉化成我們獨一無二的審美力。而這種修煉,並非為了追求某種標準答案,而是為了讓我們的視野更加開闊,讓我們的生活更加美好。

此篇文章最開始出處為: 美學修煉》美術館不只是看展的地方?當代美學如何影響我們的日常視角