記者/游宏琦 台北採訪報導

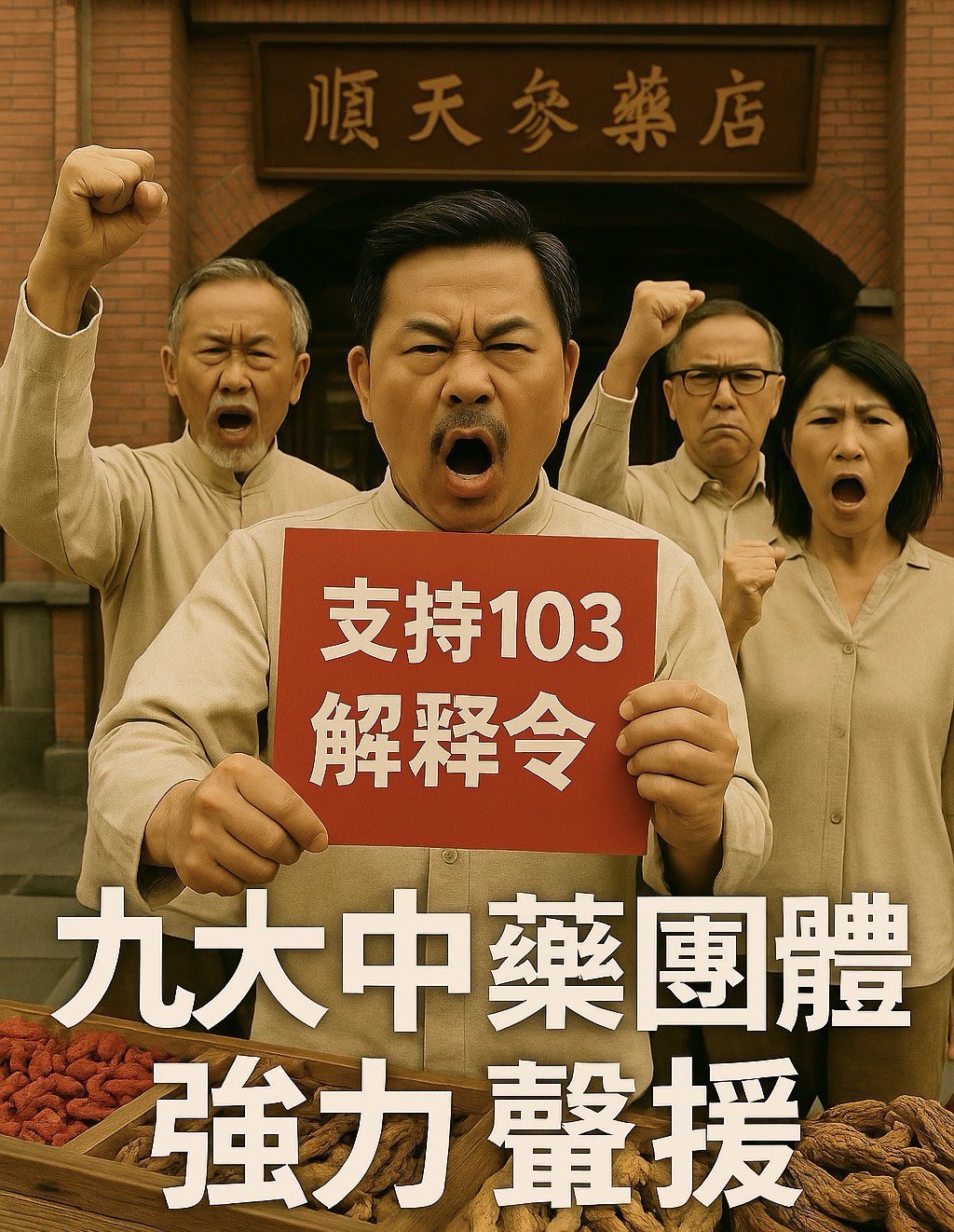

中藥販售制度改革引發產業正反交鋒。中華民國中藥商業同業公會全國聯合會於5月2日召開記者會,並聯合九個中藥專業及文化機構發表聲明,強力表態支持衛福部於3月18日公布的《藥事法》第103條第2項後段解釋令。中藥商主張,此一政策是為產業斷層問題提供制度性解方,亦是文化延續的重要契機。中藥商全聯會在聲明中強調:「中藥不但是當代的根,也是未來的路。」他們認為,解釋令允許修習35學分中藥核心課程並具一年實務經驗的相關系所畢業生登記為中藥販賣業者,這項制度設計,是中藥產業延宕三十年來,首度有機會為年輕從業者打開入行之門。

九大團體聯合聲援 謝慶堂:這不是退讓,是補位

聲明由以下九個單位共同發布:

- 財團法人中華民國中藥發展基金會

- 台灣中藥經貿文化協會

- 台灣中藥學會

- 台灣中藥權益促進會

- 中華中醫藥文教經貿促進會

- 台中市中醫藥學會

- 蘭陽養生藥膳研究協會

- 台灣漢方創藝發展協會

- 台中市中藥產業促進會

中藥商全聯會理事長謝慶堂在會中表示,這項政策並非放寬標準,而是回應產業長期未解的制度空窗與世代接續困境。「這不是放水,更不是開後門,而是補上產業已經裂開的斷層。」他強調,制度改革是為了讓年輕人有機會依法進場,讓整個產業能走得下去。

台灣漢方創藝發展協會理事長盧永盛,在中藥批發產業中享負盛名人稱“盧老大”;本身是中藥盤商近年來力促產業升級轉型將中藥食補轉型為創意養身飲品。這次也邀集十多名業者北上聲援。盧理事長表示,這次的解釋令是一次讓中藥產業延續並且讓年輕人願意投入產業的一個重要契機!

中藥業者揭斷層數據 痛陳文化與人力雙重危機

根據聲明內容,全台中藥商在20年間從超過15,000家銳減至約7,000家,預計十年內可能跌破3,000家。街角藥舖、百年老行一間間熄燈,知識與文化傳承陷入崩解邊緣。而許多受過完整教育的中藥系畢業生,卻因無法登記執業,只能轉行離開。

聲明指出:「我們親眼見過許多受過專業教育的中藥人才,對於未來,抱著絕望的心情轉行或離開!」中藥商認為,衛福部此項政策是「以事實為基礎、以產業為導向的改革方案」,回應了整體產業的長期呼聲。

中藥角色已變 不只是賣藥人,而是文化守門人

聲明進一步強調,中藥的價值早已不限於傳統處方領域,已進入飲食保健、美學養生、親子教育與文創設計等多元場域。中藥從業人員也早已從「賣藥人」轉型為品質管理者、文化推廣者與市場創新者。

中藥商全聯會指出:「我們支持制度創新,是為了讓專業得以延續、讓人才有舞台、讓文化能世代傳承。」聲明末尾三度強調:「中藥不能再等,產業不能再退,我們必須共同前行!」

藥師公會反對解釋令 擔憂專業遭架空、民眾受害

面對中藥界的支持立場,藥師公會全國聯合會則公開表達嚴正反對。

理事長黃金舜指出,該解釋令曲解《藥事法》原意,讓非專業藥事人員也能販售中藥,將嚴重威脅全民用藥安全。「錯誤的制度會讓民眾買藥像買菜,藥師不能接受。」

藥師公會援引數據表示,十年內中藥販售業者由514家成長至1,417家,其中逾九成為聘請修習中藥課程之藥師駐店管理,顯示人力供應穩定,無需透過新政策放寬門檻。該會強調,他們的立場並非職業保護,而是為了防範誤用藥、混藥等潛在風險。藥師團體呼籲政府應守住專業邊界,不應模糊職責分際。

政策攻防擴大 改革與守法之間仍待社會對話

目前衛福部尚未針對雙方爭議公開表態。此次解釋令所引發的論戰,呈現出「改革制度」與「守住專業」兩大價值觀的衝突。中藥商業界訴求制度補位、挽救產業命脈;藥師公會則堅守法律原意與職業專業,雙方分歧明顯,均有一定社會支持者。

產業如何在制度改革中取得平衡、如何建立合法合規又能因應現實的執業通道,將是未來政府面對的政策考驗與社會對話的能力。

此篇文章最開始出處為: 中藥103解釋令引風暴九大中藥單位強勢聲援 力挺制度接軌盼救斷層