記者彭羽溱/綜合報導

我駐新加坡代表童振源即將出版新書《新加坡六十年:小國大智慧的故事》,他在書中表示,2025年,是新加坡自1965年脫離馬來西亞聯邦、宣告獨立以來的第六十個年頭。這座面積僅581平方公里、資源貧乏的小島,在短短數十年間從第三世界貧困國家,一躍成為亞洲乃至全球最發達的經濟體之一,其發展軌跡堪稱世界奇蹟。

1965年:從危機中誕生的國家

童振源在《新加坡六十年》書中表示,新加坡的獨立並非出於自願,而是被迫與馬來西亞分離。當年,李光耀總理在記者會上哽咽落淚,象徵著一個新國家的誕生,也映照著當時人民對前途的極度不安。新加坡缺乏天然資源,連飲用水都依賴馬來西亞供應;同時,社會動盪不安,種族衝突、罷工與共產主義活動猖獗,失業率高達9%,社會信心薄弱。

外部環境亦極為嚴峻。馬來西亞政府多次威脅切斷水源,印尼則以武力挑釁,英國在1968年宣布撤軍,更引發數千人失業、五分之一的經濟活動恐遭停滯。國際媒體普遍看衰新加坡的存續能力,《雪梨先驅晨報》甚至斷言新加坡的獨立「不可行」。

四代蛻變:經濟數據見證歷史奇蹟

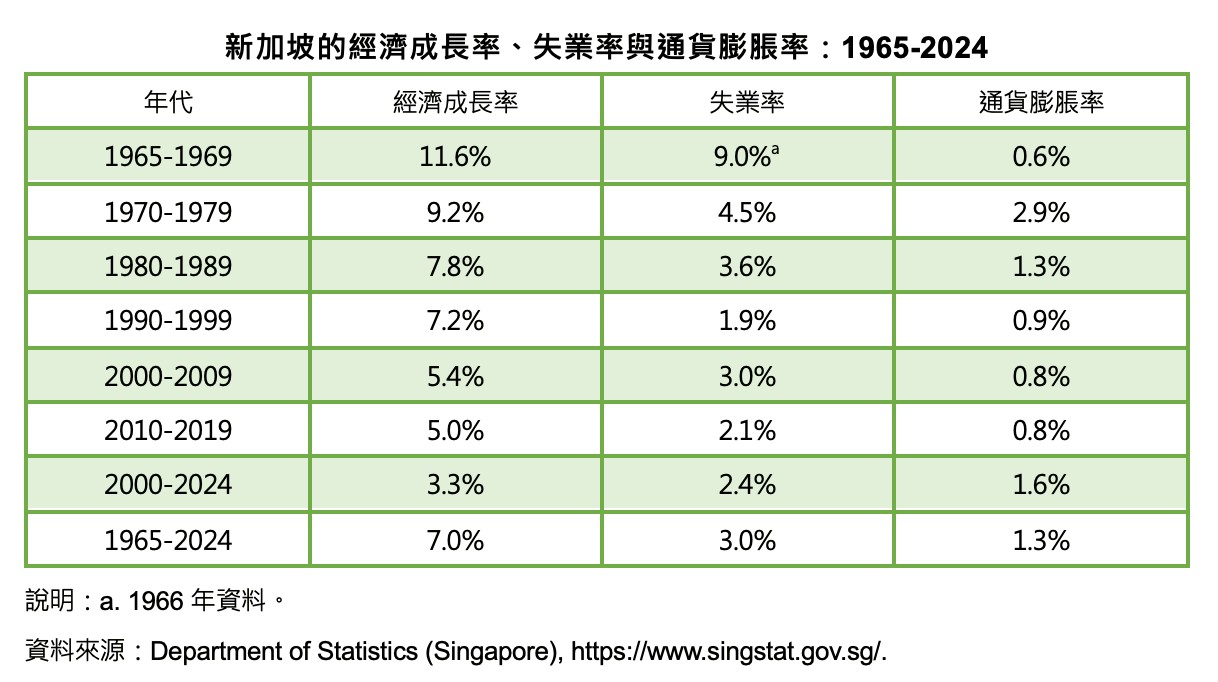

童振源指出,在極不利的條件下,新加坡政府展開長期戰略規劃,透過全球化、教育改革與社會治理,實現經濟起飛。依據社會學的一代為15年,新加坡歷經四代,逐步翻轉國家命運。

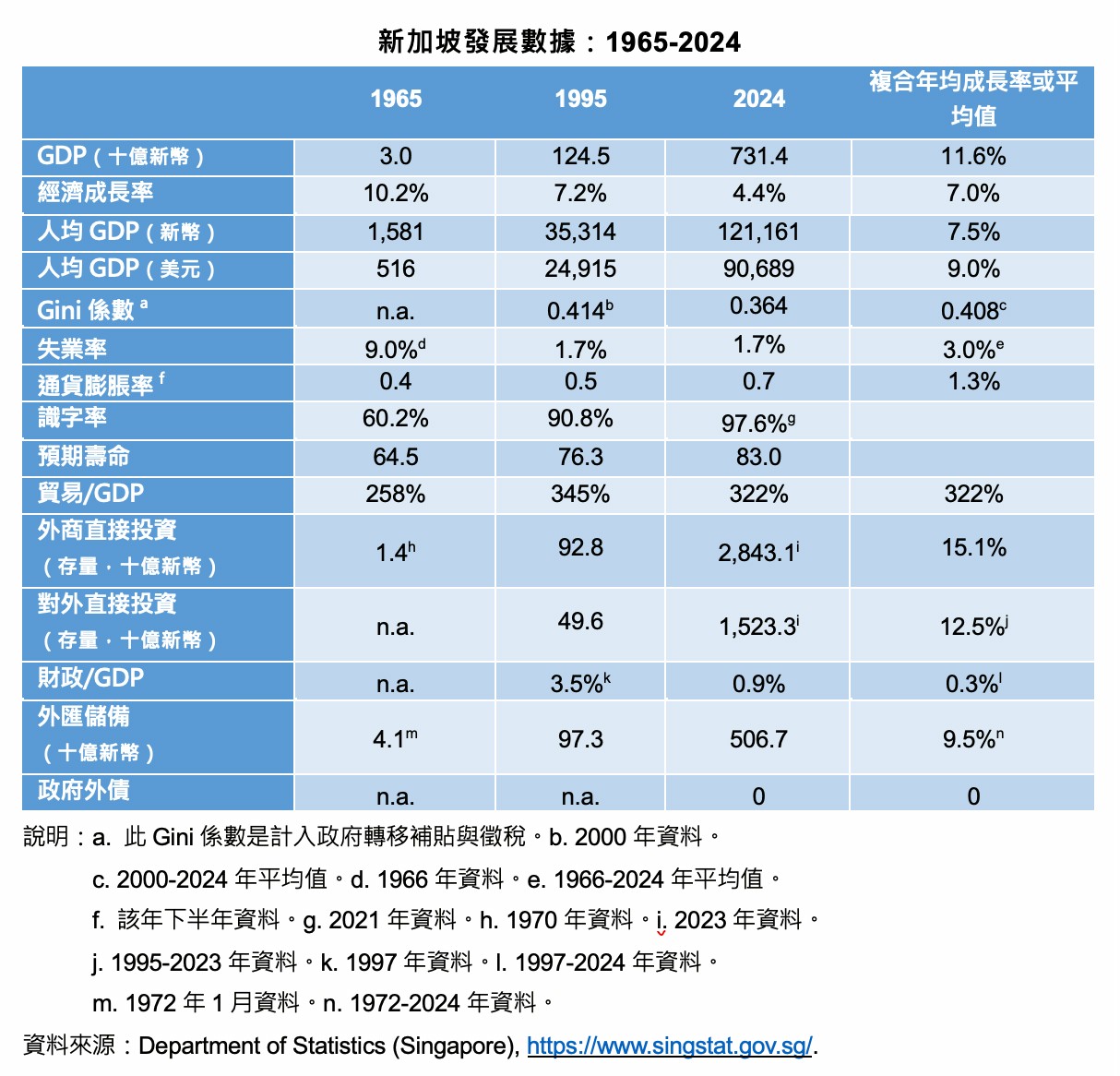

1965年,國內生產毛額(GDP)僅30億新幣;2024年已達7,314億新幣,年均複合成長率高達11.6%,約每6.3年翻倍。人均GDP亦由516美元提升至90,689美元,顯示全民所得水準的大幅提升。

1965年,國內生產毛額(GDP)僅30億新幣;2024年已達7,314億新幣,年均複合成長率高達11.6%,約每6.3年翻倍。人均GDP亦由516美元提升至90,689美元,顯示全民所得水準的大幅提升。

尤為重要的是,新加坡並未犧牲社會公平,2024年的Gini係數為0.364,優於2000年(0.414)與2007年高峰(0.439),政府透過轉移支付與稅制調節收入差距,促進社會穩定。

失業率亦顯著改善,自1966年的9.0%,穩定下降至1995年的1.7%,並於2024年維持同樣水準。新加坡同時控制通膨,歷年平均僅1.3%。這種高成長、低失業、低通膨的組合,在全球實屬罕見。

社會指標方面亦顯著進步。識字率自1965年的60.2%,提升至2021年的97.6%;預期壽命從64.5歲增加至83歲,顯示教育與醫療大幅進步。

全球化戰略:從轉口港到國際金融中心

《新加坡六十年》書中指出,新加坡的繁榮與其開放型經濟密切相關。1965年,貿易總量占GDP達258%;1995年提升至345%,2024年仍保持在322%的高水平。這顯示新加坡早已突破「內需市場」的限制,以國際貿易為成長引擎。

《新加坡六十年》書中指出,新加坡的繁榮與其開放型經濟密切相關。1965年,貿易總量占GDP達258%;1995年提升至345%,2024年仍保持在322%的高水平。這顯示新加坡早已突破「內需市場」的限制,以國際貿易為成長引擎。

1970年時,外商直接投資新加坡存量僅14億新幣;2023年存量已暴增至2兆8,431億新幣,年均成長率達15.1%。同時,新加坡也從資金接受國轉型為資本輸出國,自1995年起新加坡積極對外投資,至2023年對外直接投資存量達1兆5,233億新幣,形成雙向投資格局。

這一全球化策略促使新加坡不僅是貿易樞紐,更是4,200家以上跨國企業選擇新加坡作為亞洲總部,發展出金融、物流、科技、教育等多元產業,避免了對單一產業的依賴。

穩健治理:財政紀律與外匯儲備

《新加坡六十年》書中說,新加坡政府長期維持財政紀律。自1997年起,財政盈餘平均占GDP的0.3%,並自2003年起未再舉債。2024年外匯儲備高達5,067億新幣,年均複合成長率9.5%,為國家金融安全提供堅實後盾。

這種審慎理財哲學,使新加坡得以從容應對國際金融風暴、疫情等重大衝擊,保持政策自主與社會信任。

新加坡的故事,是一個從「不可行」變為「典範」的轉型歷程。它證明了即使是資源匱乏的小國,只要政策清明、治理優良、與世界接軌,亦能躍升為世界經濟強國。

童振源說,如果您對本書內容有興趣,未來他會在臉書與大家分享每一篇精彩故事。也歡迎大家加入「新加坡六十年:小國大智慧的故事」LINE社群,直接收到每一篇精彩故事與最新心得。請點選以下連結加入社群!

https://line.me/ti/g2/g9t8pFTeuDDM5aukKbi8UAqtZ947sOn2eZ3t0Q?utm_source=invitation&utm_medium=link_copy&utm_campaign=default

.jpg)