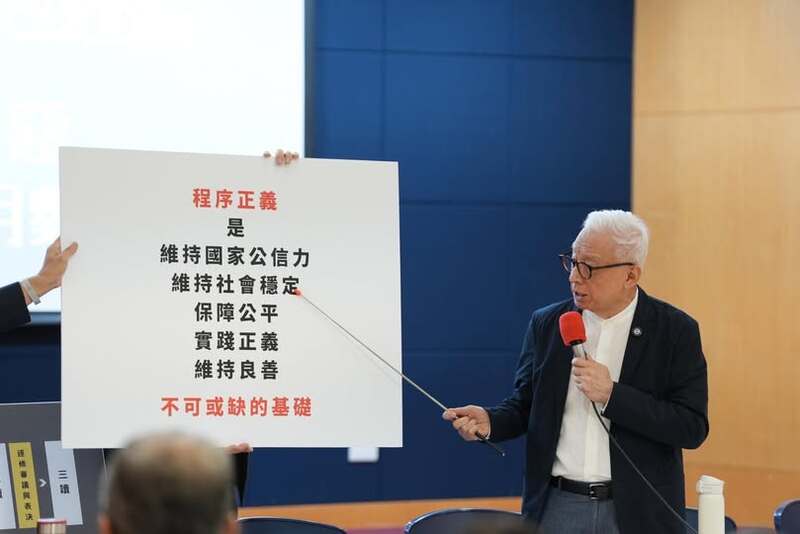

曹興誠7/21記者會 圖/翻攝曾興誠臉書

南部最大聲 記者 吳有炓分析

罷免風暴告一段落,帶著「罷團領袖」標籤的曹興誠連續兩天對志工發出公開信,從總結這場行動,到直言 8月23日「讓民進黨自己去努力」,語氣看似淡然,卻暗藏對台灣社會、對政治現實,乃至於對自身角色的深度反思。

這兩封信,不只是罷免的告別書,更像是曹興誠對台灣民主的一次自我檢討——以及給所有參與者的心理調適課。

一、曹興誠的冷靜,透露「輸贏之外」的價值判斷

在第一封信裡,曹興誠對罷免失敗開門見山,兩個原因:

- 低估中共滲透與分化的力量

- 挑戰藍大於綠選區的現實困境

這不是藉口,而是判斷。他甚至形容,罷團「31比0推進到二階」已經是奇蹟,志工在過程中「守法守序、平和理性」,這種價值感遠高於選舉技術層面的「贏或輸」。

這是一種 「超越勝負」的說話方式——他要志工知道,「我們守住了天理公道,就已經成功」。這樣的語言,是給志工的安慰,也是對台灣社會的提醒:

在激化的政治對抗中,我們還能不能堅持「不靠仇恨動員」的戰法?

二、放下8/23:是退場,還是戰略轉換?

第二封信裡最矚目的,是這句話——

「8/23 的罷免,我勸大家放下,讓民進黨去努力吧」

這並非情緒性的撂話,而是 明確的戰略切割。曹興誠講得白:

- 後續的罷免是「藍綠對決」,不是罷團該打的仗。

- 民進黨不願真正接手,只想當「不用負責的側翼」。

這個判斷,既是無奈,也是提醒。對民進黨而言,這是 最後翻轉國會的機會,但對曹興誠和他的志工,這場仗「責任重大,我們承擔不起」。

換言之,曹興誠宣布了罷團的 「戰略收縮」——不再為民進黨「白忙一場」,把能量保留下來,尋找下一個「保家衛國」的戰場。

三、從「舔共始祖鳥」到「有愛才有贏」:一場公共情緒的消化

兩封信中有許多語帶自嘲的文字:

- 他被罵「舔共始祖鳥」

- 資金被「糟蹋」

- 志工遭到辱罵與羞辱

但曹興誠用的是 佛學的平淡——「對學禪的人而言,得失之心都是妄念」。

更重要的是,他把這場罷免,定義成一段 集體的生命經驗:「我們流汗過,忍辱過,呼喊過,建立了深厚的友誼。」

這種論述,不只是給志工的情緒出口,更是一種 公共情緒管理——當一場社會運動遭遇挫敗時,領袖要怎麼處理支持者的心理落差?

曹興誠選擇了 「有愛才有贏」 這條路,呼籲志工「憐憫笑我們的人」,放下仇恨,這是一種高度。

結論:曹興誠的「放手」,不是結束

曹興誠的兩封信,表面上是 罷免的收尾,實際上卻是 戰略的轉折點。

- 他從「罷團領袖」退回「志工之一」的身份

- 他劃出罷團與民進黨的界線

- 他提醒台灣人, 「抗共保台」的路不會因一次挫敗而中斷

最重要的是,他在失敗後,仍不忘 「教育志工」——人生重在過程,不在成果。

這種姿態,讓人想起一個更深的問題:

在台灣高度對立的政治場景中,我們能否創造一種「不靠仇恨也能行動」的公共力量?

曹興誠的信,也許是一個嘗試 尚未完成的答案。