在新加坡建國60週年之際,我駐新加坡代表童振源推出新書《新加坡六十年:小國大智慧的故事》,以謙卑細膩的觀察書寫這座城市國家的治理經驗。新加坡文史與宗教研究者紀贇在《聯合早報》撰文盛讚,稱其為一部融合學術嚴謹與人文溫度的在地筆記,不僅呈現制度設計的深層邏輯,更凸顯一位他者如何以學習與欣賞的視角,真誠理解並記錄新加坡的成長軌跡。

紀贇在《聯合早報》小國大智慧的他者視角為題投書全文如下:

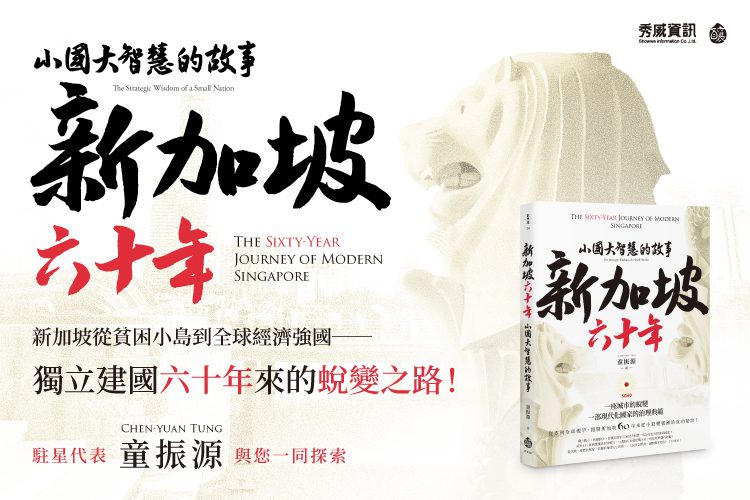

今年新加坡建國60週年,值此舉國歡慶之際,駐新加坡臺北代表處代表童振源教授推出《新加坡六十年:小國大智慧的故事》,堪稱一本罕見地以學習與欣賞眼光書寫的政經與社會考察報告。書名雖曰“故事”,內容卻飽含學者調研的嚴謹紮實態度。他既用極為詳盡的統計數字及圖表來說話,又有細緻深入的制度解析與價值反思。

童教授是臺灣政學界都熟悉的學者型官員,作為約翰霍普金斯大學國際關係博士,他曾任政治大學國家發展研究所所長。他的專業領域正是政經發展,早在學界卓有建樹。因此當2023年赴任後,他在短短兩年中,就在公務之餘還與本地學政僑界密集交流。他不僅在旁觀新加坡,更是“沉浸式”地在地學習,以期為臺灣的未來發展提供借鑑。此點在本書字裡行間隨處皆是,他總是強調自己的觀察有限,而非輕率下判斷。這種真誠欣賞且謙卑的態度,格外令人起敬。

拜讀之際,突然意識到,原來我等習以為常的身邊瑣事,在他者眼中,竟如此難得並應珍惜。

作者所特別關注的,可能是這個沒有天然資源的小島,“如何在建國初期處於劣勢條件與面臨嚴峻挑戰下,轉型為全球領先的現代化國家?”除了書中所記錄的李顯龍資政曾提到的新加坡成功六因素外,作者更強調的則是唯才是用、良善治理以維護本地社會的和諧發展。

此書乃建國一甲子之際極佳的總結,作者用大量統計數字將新加坡在此期間的發展具象化,讓我們真切地看到本地產業是如何從製造業走向服務業、金融業等高附加值產業,新加坡又如何從石油港轉向智慧港。這一過程並未發生過劇烈的社會動盪,而是在政府具有前瞻性規劃,與全社會齊心追求共同願景之中穩步推進。

作者尤為欽佩新加坡在外交、國防、語言、組屋等政策上的精細設計。新加坡並不高談空泛的“共識”,人民對政府的高度信任,都落實在日常工作與生活的妥帖安排中。這種對於“制度化信任工程”的關注,也體現作者作為研究國家治理的學者,對制度背後邏輯的敏感。

當然,正如作者所言,他“無意將新加坡經驗理想化”。因此,全書雖飽含欣賞眼光,卻不流於頌揚。他的寫法更像是“放大那些可以學習的部分”,而非“遮掩那些爭議的部分”。這種寫法,既是外交官的分寸,也是學者的節制。他不急於評論,而是將制度原貌儘可能呈現出來,供讀者自行思索。這其實是學術修養的體現——先求理解,再談判斷。

然而,全書最動人之處,仍不在制度分析本身,而在字裡行間透出的敬意與好奇。他曾提到到任後,每天都有活動,雖累卻興奮。這樣近距離、密集而謙卑的觀察姿態,使得本書除具學術研究的嚴謹外,也是一位認真生活在新加坡的“外國鄰居”所寫下的生活筆記。正因為“站得不遠”,所以觀察極細;因為“放下評斷”,所以文字有溫度,也有分寸。

過去60年,我們確實走出一條特別之路。但高度秩序化、效率導向、講求成果與競爭的本地社會,也難免讓人有文化疲弱之感;我們講制度公平,但精英主義、功利主義的氣氛仍然壓人。我們信任政府,一切遵從秩序,卻偶爾覺得生活的想象力不夠。不是我們不好,而是我們在高速成長的過程中,確實犧牲某些東西。

反觀臺灣,那是我們既熟悉又陌生的華人社會。那裡更為喧囂卻活潑;那裡也有我們難求的慵懶生活感與肆意氾濫的文化創意。這並非為優劣比較,而是社會氣質不同。因此,我們才更感謝像童教授這樣來自別處,卻又願意放下身段深入理解新加坡之人。