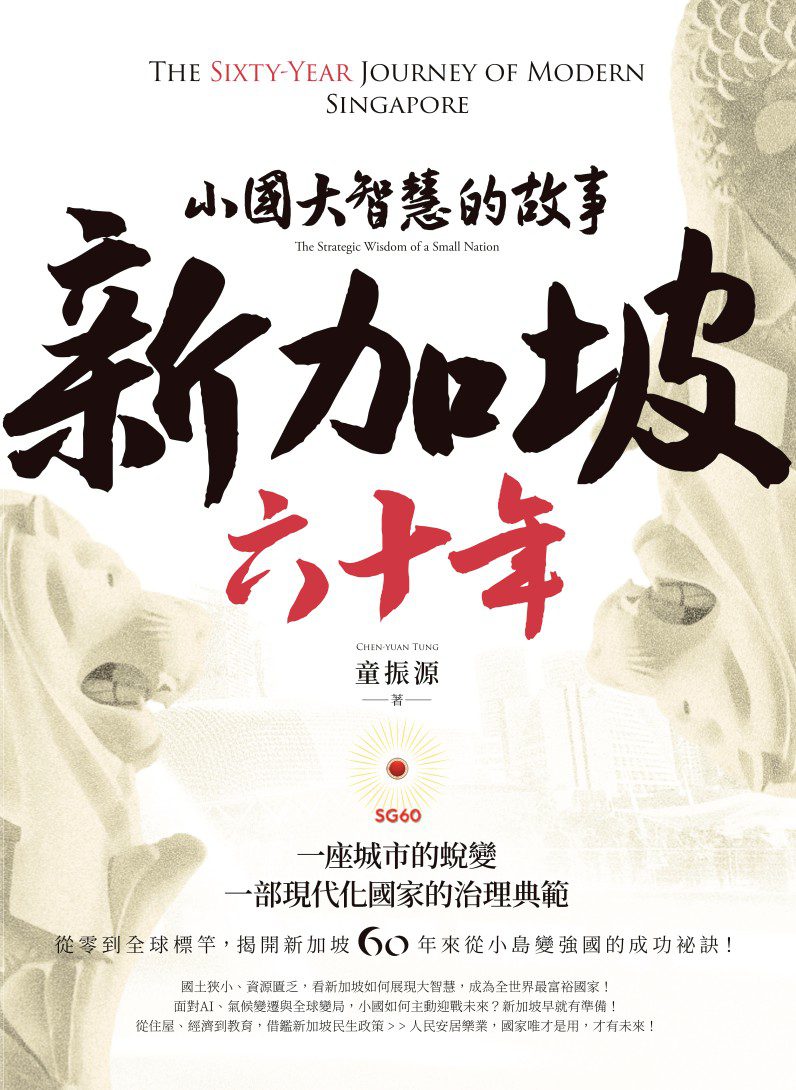

適逢新加坡建國60週年,我駐新加坡代表童振源推出新作《新加坡六十年:小國大智慧的故事》,獲《聯合早報》高級評論員陳迎竹專文肯定。陳認為,童振源以學者背景與駐地觀察,結合龐大數據與實地體驗,精準解析新加坡在住房、醫療、基建等政策成就與治理智慧,並提醒在自信面對優勢的同時,也須正視文化底蘊與社會深度的挑戰。

《聯合早報》8/3以「用什麼智慧為60歲定位」為標題,刊出陳迎竹的專文,其全文如下:

過去有不少人評論新加坡,從政治層面論述時,無論以左派觀點或西方觀點,都無法呈現全貌,更無從解釋當時被視為有問題的制度,如何達到今天各方面的成就。

60周年國慶,尋找新加坡定位的跡象最近好像多了起來。來自不同國際調查公司的各種指數,固然長年都在排名,媒體也不時會按需要加以比對和評論,但無論什麼排名概念,都不如身在其中的貼身感受真切。

用心考察一個國家或社會,過於微觀或訴諸巨集大敘事都不可取。過於微觀則見樹不見林,更看不懂錯綜複雜的肌理,也難免忽視歷史脈絡中的有機聯動關係; 訴諸巨集大敘事例如以跨越式的大時代或大區域歷史進程來解釋,往往離不開地理條件、技術發展或甚至意識形態等等因素的左右,忽視具體的人事、決策過程乃至路線選擇所造成的結果。

因此,研究者能夠帶著現場感去理解一個國家,結合龐大的具體數據說話,必定更有說服力。如果研究者又是學有專長的外人,不帶有色眼鏡,這樣的研究成果,應該比很多機構從遙遠的距離排比數位,更為可信。

原任臺灣政治大學國家發展研究所所長童振源,在派駐新加坡出任代表的這兩年,以學者的敏銳觀察力,深入體會新加坡的許多政策細節,總結成《新加坡六十年》一書,對我們很多方面的成就諸多肯定。本地人很多習以為常的事物或者政策,本書作者以一句話總結:“親身體驗它的節奏、秩序和效率,深感這個小國家蘊含著豐沛的治理智慧。成就並非偶然。”包括從大量公開數位中梳理出許多本地人看不真切的施政效果,例如主權基金獲利的躍升,改變財政預算的結構。

彙整資料不是難事,難在解讀資料所呈現出來的政策優勢,這是本書的亮點。網路時代,很多國家的資料不難取得,在人工智慧的説明下,取得資料更是彈指間的事,但是不在現場,或許便不能理解新加坡如何解決老人與攤販的數碼落差; 不在現場,便不能體會巴士站的設計如何重要; 不在現場,也不能理解有蓋走道為什麼會變成基礎建設。

即便不借助外人眼光,過去20年,隨著教育程度提高,民眾對很多政策都有更切身的體會,這有助於提升國人對國家的認同感。信手拈來包括全民健保、對建國一代與立國一代的照顧、成為國際媒體和遊客焦點的有蓋走道,更不要說世界最高的擁屋率以及曾經備受懷疑與批評的公積金制度。

良好的政策必定能結合民眾切身需要和國家長期利益,政策能在最大程度上解決人民的問題或消除擔憂,就能受到肯定。60年來,從基本的住房、工作、學校到醫療和城市規劃,不斷改進但又不陷入短視的討好或損害長遠的整體利益,須要很多全面的考慮,更需要務實而有說服力的解說。在這方面,必須說執政黨和公務員隊伍一直有帶著步步為營和精益求精的心態在做事。同樣的政策在不同地方可能產生不同效果,例如發錢給人民,這就是在地差異。

黃循財總理最近在「全球城市新加坡:建國60周年及未來大會」中說,新加坡不必照搬別國的做法,應該自信地走自己的路,去定義何謂全球城市。顯然到了第四代領袖時代,新加坡人已經更真切體會到國家建設的成功,無論是方向還是決策,都有值得自我肯定甚至可以對外推廣的地方。當然,這個“定義何謂全球城市”的概念,在50多年前由外交部長拉惹勒南提出來時,對照當時新加坡的第三世界面貌,大概海內外很多人會當耳邊風甚至蔑視再三。但今天我們確實有了更多更厚實的優勢和底氣,從機會、財富到基礎設施,新加坡人無須再仰慕其他國際大都會。

這種自信是從成就中提煉出來的智慧,但60大壽的智慧必須能更進一步面對自己的短處。與那些已有數百年歷史的城市相比,我們的基建優越許多,但要作為有文化底蘊、經得起時間和貧富考驗的文明城市,我們整體上還差很多。

今天的成就,從數據上看到的都是結果,新加坡與其他國家最大的不同,或最難複製的,其實是在面對包括貧富差距、社會福利、底層醫療困境等重大課題時,在反對黨不成氣候、輿論空間受限、批評不順暢的環境中,政策的針對性改革,幾乎都來自政府內部的自覺。

過去有不少人評論新加坡,從政治層面論述時,無論以左派觀點或西方觀點,都無法呈現全貌,更無從解釋當時被視為有問題的制度,如何達到今天各方面的成就,因為看不到政治制度與很多方面的發展緊密關聯,相互影響。但這不意味著用所謂亞洲式或東方式視角就能解釋這一切,至少在東方的獨裁經驗里,無法解釋第一代領袖沒有殺人,政治犯也相對不多的情況下,政權何以能不斷延續,更不能解釋軍隊在不被教育效忠政黨或領袖的情況下,社會何以能持續穩定和諧發展。

有人用各種形容詞比喻過新加坡:冷氣房、醫院、受控的實驗室。今天的新加坡,裝冷氣的組屋的確多了很多,冷氣的確是一種控制下的舒適,作為一種批判理論的意象,只要能自圓其說,問題不大。60歲的新加坡,更應具備的智慧是能看清過去的政策付出過什麼代價,比如文化以及文化所依託的語文。一個人在舒適空間裡可以無所事事,但一個社會在過得更舒適以後,不能蒼白得沒有深刻的文化事蹟。