不募款、不建寺,不蓄積財物;三十年來默默將弟子給予的供養回向家鄉,德雅寺。安住不動、隨緣不變,以實修攝受有緣人

[記者/游宏琦 嘉義採訪報導]

安住與隨緣——現代叢林中的隱行者

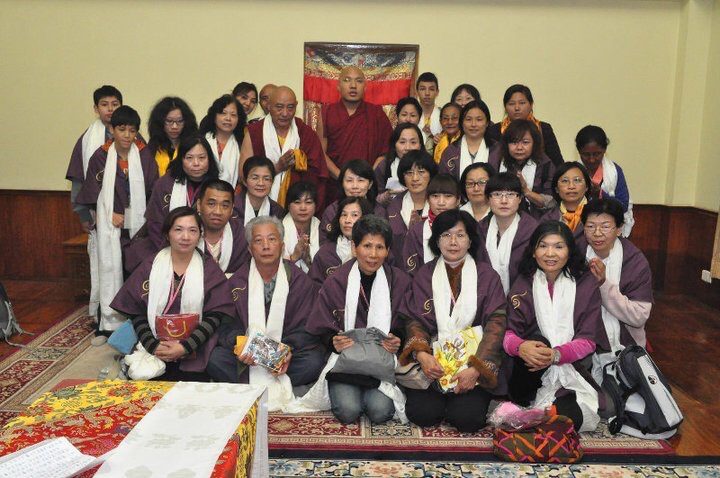

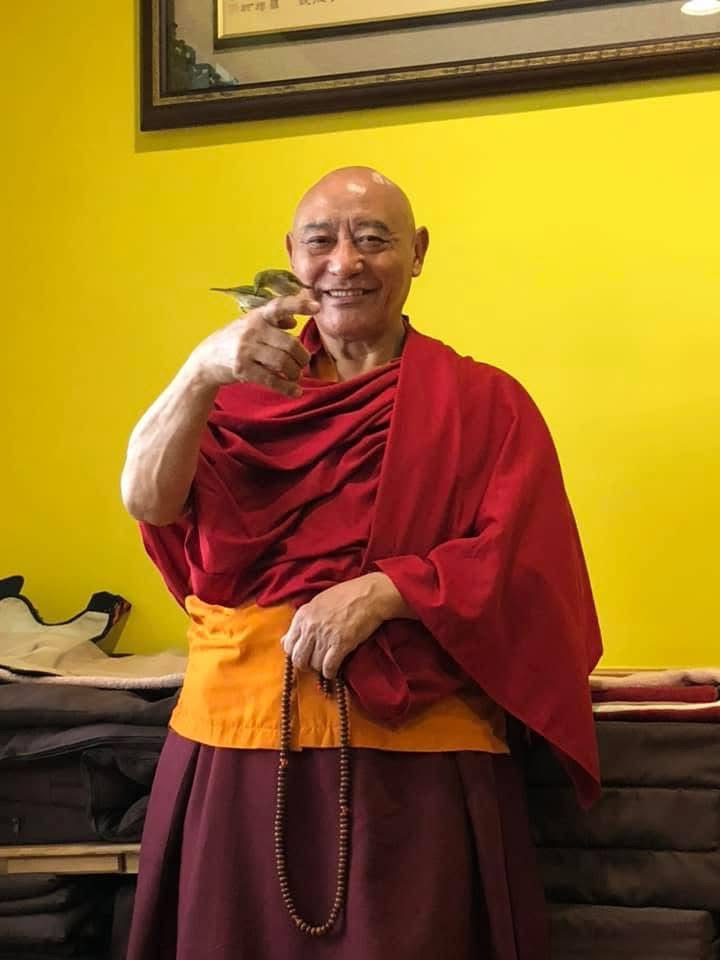

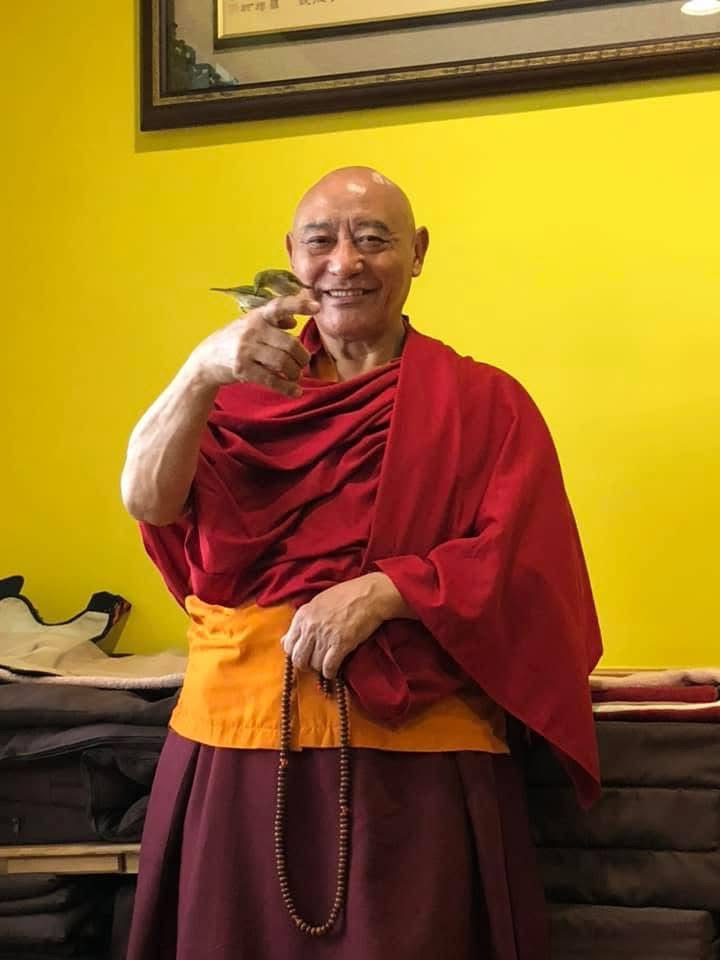

當代弘法場域裡,熱鬧的法會與巍然的殿宇常見不鮮;頭銜與光環,亦時有其事。然而,達舉顯密增廣林住持——喇嘛陳達,選擇了另一條路:不募款、不擴張、不求名。在臺灣三十五載,他始終只需一方法座、一席床鋪;「講經有大堪布、有大格西、有仁波切,我只是一個喇嘛。」他如此自處。

這不是自抑,而是一種修行的姿勢:安住不動、隨緣不變;不變隨緣、守住初心。不以言巧取悅,不以規模論勝,將弘法的重心,悉皆安放在「二六時中」的精進實修與回向之中。

三十年如一日,默默守護祖寺道風

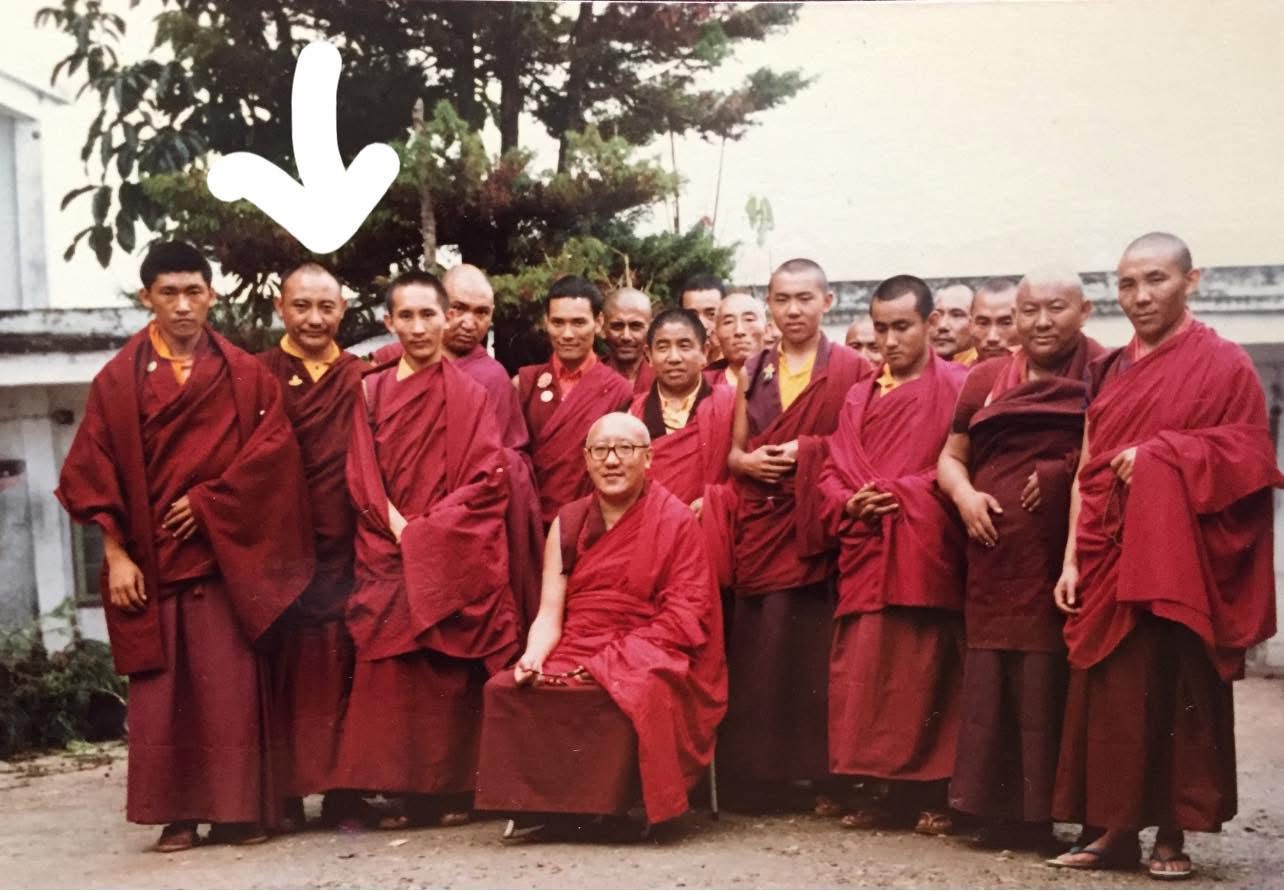

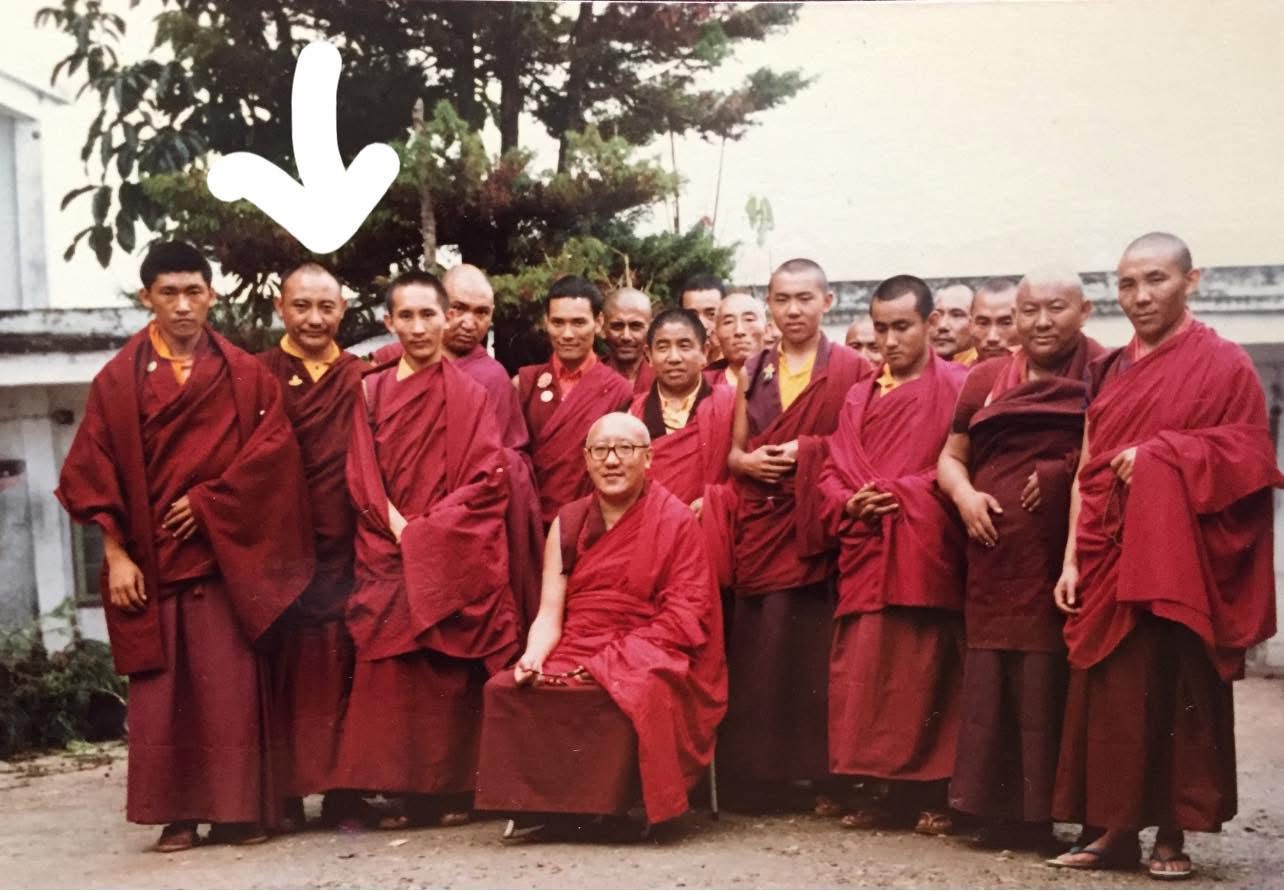

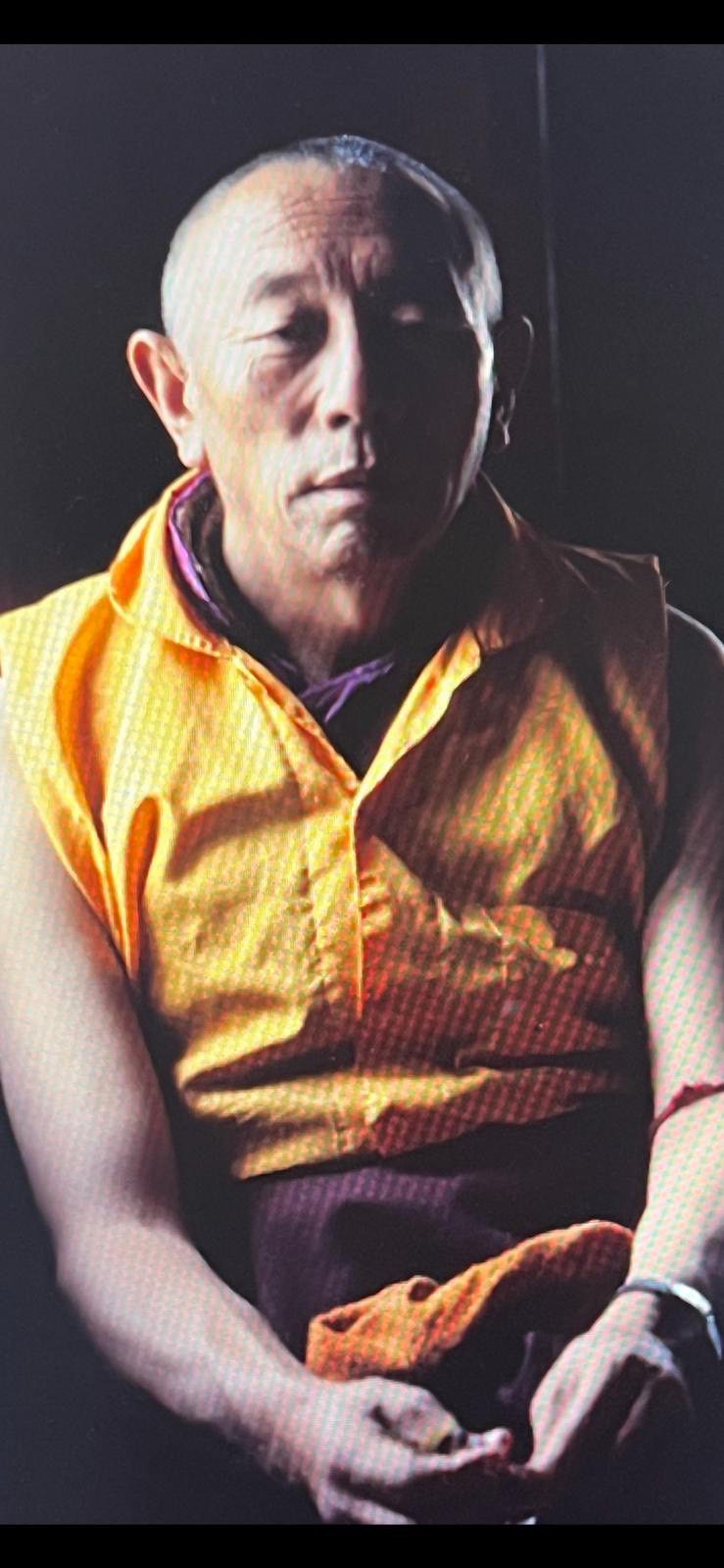

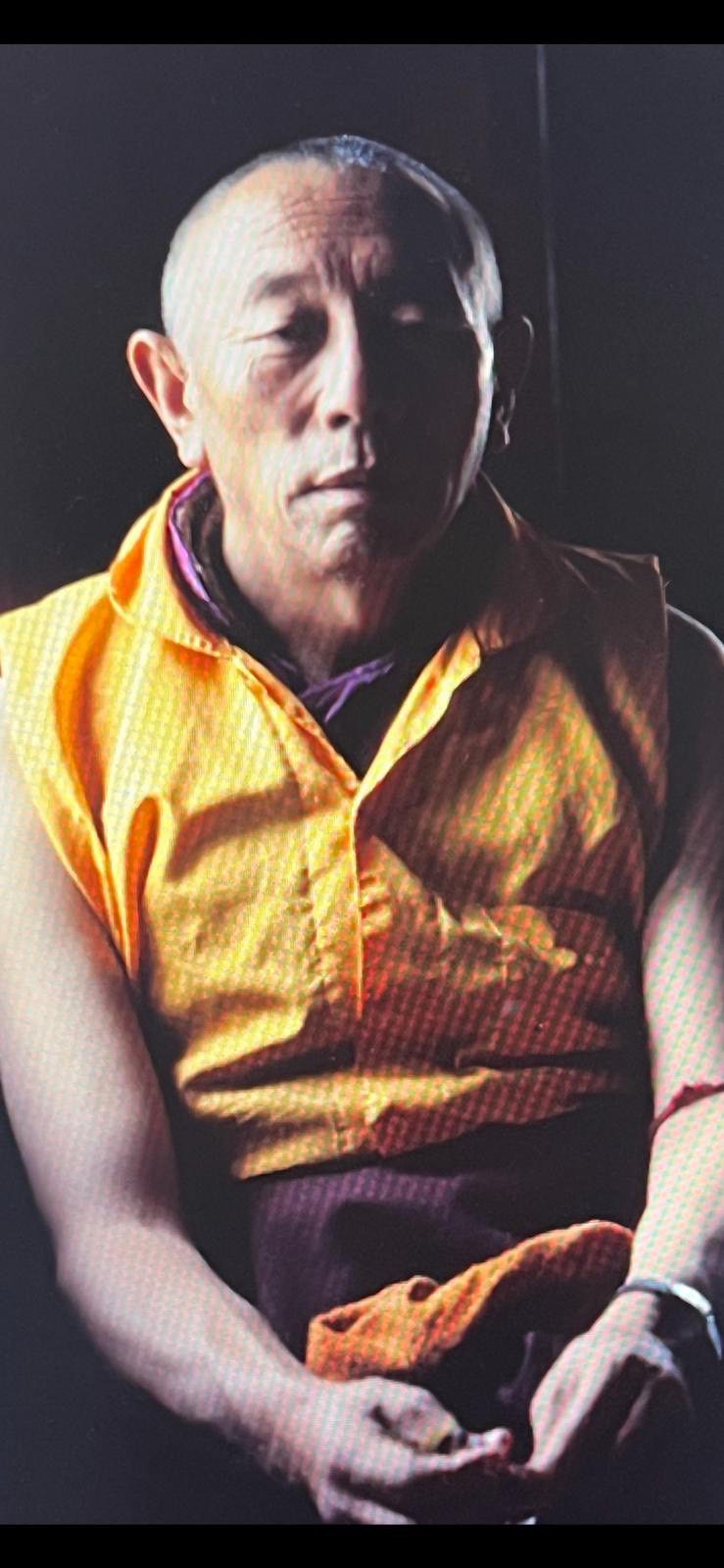

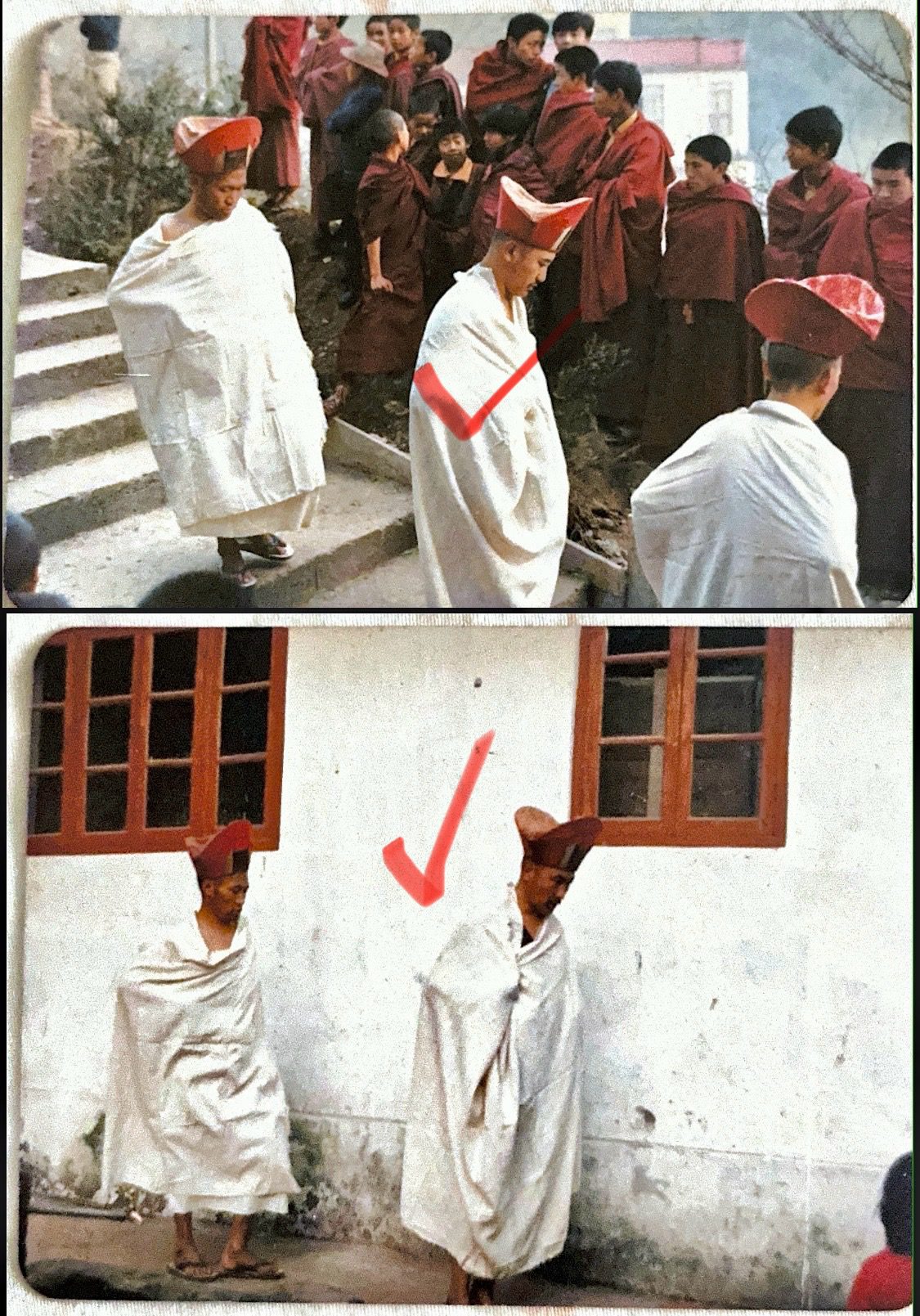

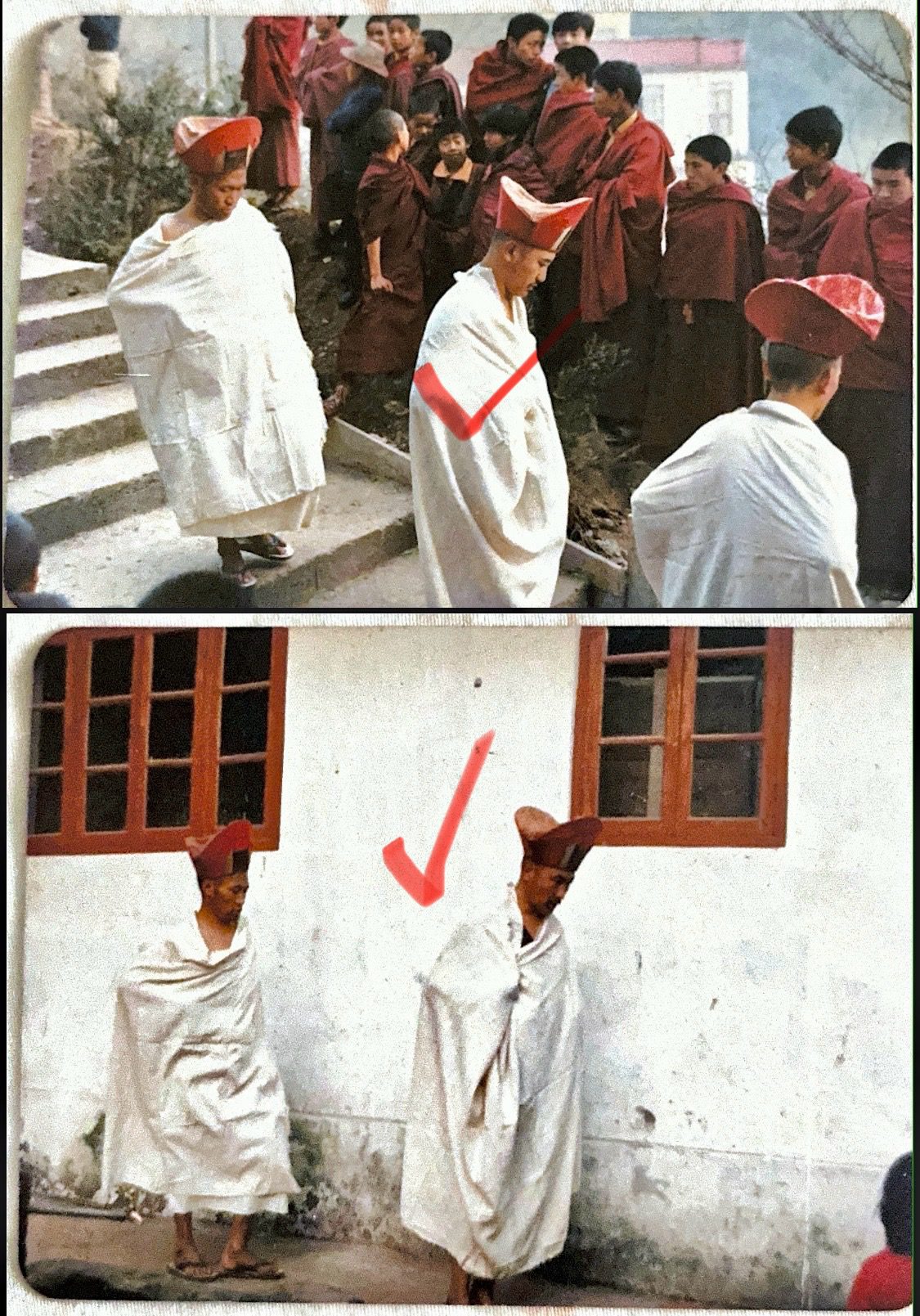

喇嘛陳達與青海玉樹囊謙的德雅寺因緣至深。早年,他在德雅寺侍奉四位大仁波切——達桑仁波切、薩就仁波切、竹奔仁波切、桑傑仁波切;其中薩就仁波切前一世更由他貼身侍護。其後,當今世薩就仁波切尋獲認定,他又擔任親教師,扶掖教養、護持成長。

四位大仁波切中:薩就仁波切,的侍者。後成為其轉世的親教師。/圖 中心提供

也因此,他來臺弘法以來,從未對外公開募款,而是將信眾對他的供養長年回向於祖寺:修復大殿、整飭佛像、整建閉關房……一切不掛名、不宣傳、不邀功,亦不以此名義返寺享受榮耀。只是靜靜地做應做之事,讓祖庭道風綿延,如清流暗灌、沃土無聲。

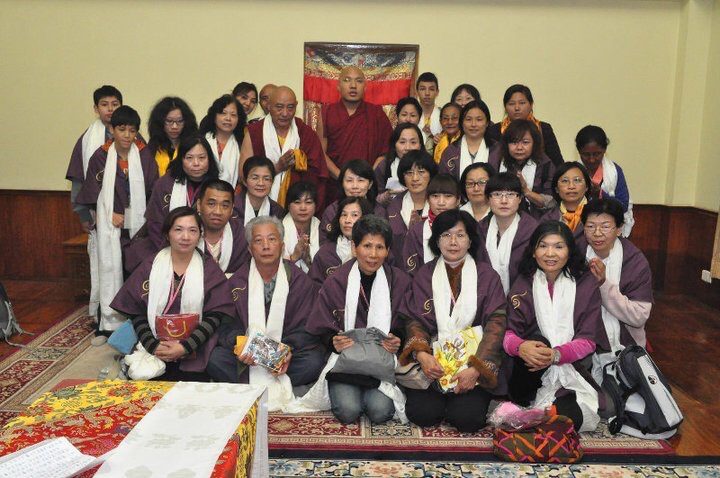

與弟子的距離——無為而為的相應

記者問:「陳達喇嘛如何與弟子維繫關係?」

會長李秀玲表示:「他從不刻意拉攏或經營關係,也不會用人情手段留住誰。李會長認為;陳達喇嘛,他不擅長言語傳法,他也不會刻意討好功德主;但坐在他座下,自然會感受到一種『寧靜致遠』的清淨力量。這是一種自然的相應——若是,喜歡絢麗舞台、追逐頭銜如同追星的信眾,自然與他無緣;留下的,都是能與這份安靜共鳴的人。」

他沒有公關窗口,沒有繁瑣儀節;多半時候,只是安住誦持與觀修。來者有問則答,無問則默照。喧譁者來去匆匆,渴慕安定者自然久住——這不是經營,而是道風自攝。

安住的行持——以修行攝受有緣人

「講經說法,讓大堪布、格西、仁波切;有比我更優秀的大德去擔當;我僅能以我有限的修持回向有緣。」喇嘛陳達常以此自明。他不以規模與場面衡量弘法,不以華麗建築與募款作為指標;他以身示教:即使身體不適,仍不懈怠其日課,將所有功德回向一切有情。對他而言,道場在心—「心若清淨,處處華藏。」

給當今學佛人的叮嚀——常觀無常,觀照初心

記者問:「當學佛者遇到違緣、心生退轉,該如何面對?」

陳達喇嘛思考片刻,以清澈的眼神、又如烈火般的洞見,回答如下:

對於因世間憂患而起修、又因未見即效而欲退轉者,他的忠告簡而直指:常觀「無常」,讓自己重新回到初心。觀照:「學佛,並非渴求一生。」

世間順逆皆如浮雲,惟有與佛菩薩建立真實連結,臨命終時方能「接得上鉤」,與佛性相應。工作如常精進,餘暇念佛觀修,把法安放入日常——不是逃世,而是照見世間的本質,本是一場鏡中水月。

《後記》

在喧囂的弘法舞臺之外,陳達喇嘛以靜默行持,守住一顆不被塵勞動搖的心;以簡約身影,培養一方清淨之氣。三十五年,他證明:不張揚,亦能遠;不求名,反自明。清風不語,卻能久遠。

「應無所住,而生其心。」—《金剛般若波羅蜜經》

《達舉顯密增廣林》嘉義市西區保安一路36號

電話:05-233-5233/05-233-8231

常駐:喇嘛陳達

此篇文章最開始出處為: 都市叢林中的喇嘛,陳達上師;三十五載以「安住的行持」弘法,靜默中守護清淨法脈