記者楊秉鈞/綜合報導

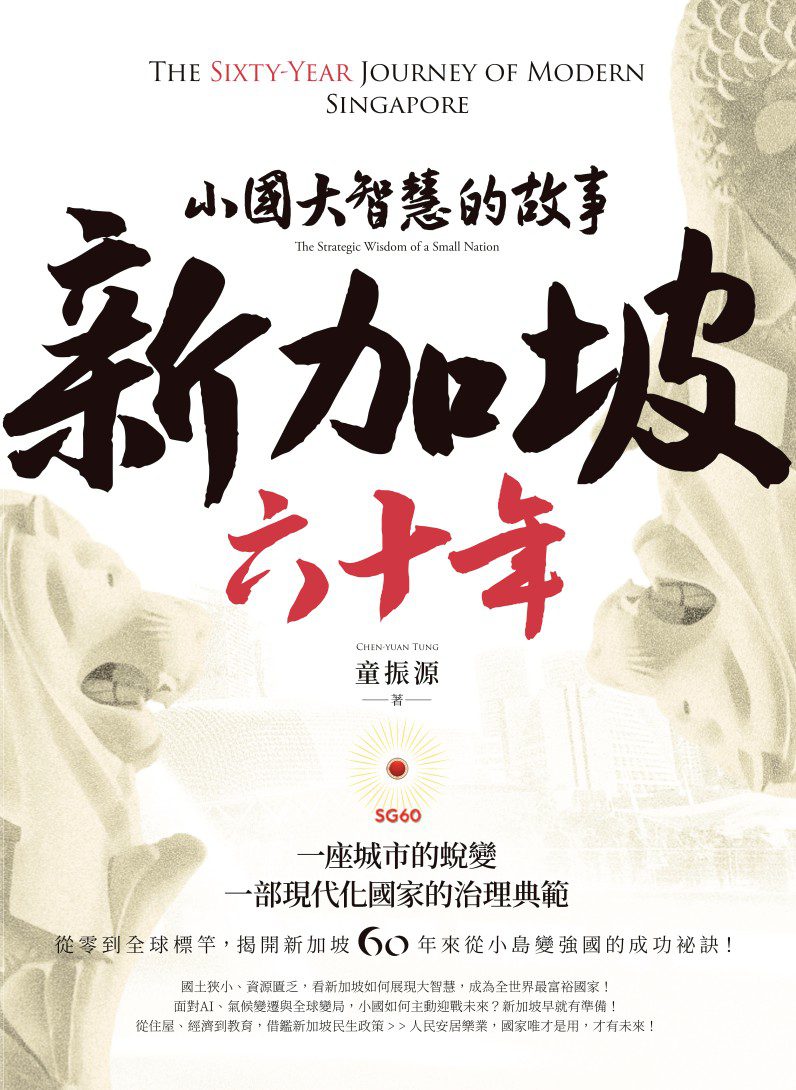

新加坡《新明日報》以「一位學者的新加坡備忘錄」為題,刊登文史愛好者紀贇對駐星代表童振源新書《新加坡六十年:小國大智慧的故事》評論,讚其以學者筆觸細緻觀察新加坡治理、經濟與社會,文字溫和卻直指核心。紀贇認為,童不僅記錄了數據背後的制度智慧,更以旁觀者視角映照新加坡的選擇與堅持,為當地與台灣同樣留下值得反思的時代備忘錄。

紀贇在《新明日報》刊出全文如下:

駐新加坡台北代表處代表童振源教授是學者出身,因此與我有些學界朋友的交集,也得以數次謀面。他總是謙遜低調,說話溫和卻思路清晰,不急著發言,卻總能在適當的時候點出核心所在。他有一種沉穩的氣質,這是典型的學者風格。他的學界背景紮實,既是霍普金斯大學的博士,研究領域為國家發展與政治經濟,但面對不同意見始終保持開放態度。這樣的性格,也正是他剛出版的《新加坡六十年:小國大智慧的故事》一書的氣質。這不是一本高深莫測的理論著作,更像是一位學者駐留異國兩年的觀察筆記,一本寫給新加坡,也寫給台灣的備忘錄。

童教授到新時間不長,卻訪談不斷、對話不停。書中有60篇短章,每篇千字左右,寫的是他所見、所聞、所感,主題從政府治理、經濟發展,到社會融合、城市規劃,可謂應有盡有。每篇論文都不長,但詳盡準確的數字後面有故事,故事後面有制度,制度後面有思考。他寫新加坡的效率、秩序、清廉,也寫它的緊湊與高度的績效導向。他特別欣賞新加坡國家發展戰略的持續性與前瞻性,公務員體系的專業精神,以及教育與科技並重的發展模式。作為一個來自台灣的觀察者,他的目光既熟悉又異質,既親近又有一點必要的距離,這種「分寸感」恰使其文字特別珍貴。

作為本地人,我拜讀此書時也有許多觸動。我們習慣了生活的秩序、交通的準時、制度的有效運轉,甚至對效率的高標準已視為理所當然。但從童教授的眼中回看,這些其實並不「自然」,它們是選擇,是設計,是決策後不斷堅持的結果。這種被他記錄下來的「制度性智慧」,提醒了我們,新加坡的成功並非偶然,也絕非輕鬆。當然,我們也知道自己不完美。我們的人文空間仍顯逼仄,社會想像力有時受限於績效思維;年輕人在一個競爭激烈、標準單一的社會裡成長,背負著無形的焦慮。童教授作為一個學者,溫和地點出了這一切的背景——這是一種高密度、資源有限、必須高度動員的小國邏輯。

此書所展現的姿態,是一位帶著尊重來學習的鄰人,一位以學者身分投身外交工作的實踐者。他用旁觀者的角度陪我們重新觀照自己。這種姿態,在當今這個意見過剩、判斷輕率的時代裡,尤其可貴。《新加坡六十年》是一本寫給現在的書,也是一份為未來留下的紀錄。它提醒我們,新加坡所擁有的,不只是硬體建設和數據指標,更是一種深層的治理哲學。而童教授正透過這樣的「平視對話」,與我們進行一種深層思想交流。