民生電子報/編輯中心

兩岸統一的關鍵因素,在很大程度上取決於美國的角色。中國對美國與臺灣分別採取不同的策略:對美國,中國展現更為主動的挑戰姿態,力求削弱美國在區域乃至全球的影響;對臺灣,則傾向採取漸進、長期施壓的方式,避免因過度冒進而影響整體戰略布局。北京的思維是,一旦美國實力顯著衰退,臺灣將失去外部支撐,自然傾向於接受中國的方案。

美國優勢的相對衰退

美國長期以來的核心優勢在於科技、軍力、美元以及全球話語權。然而,近年來這些優勢面臨不同程度的挑戰。

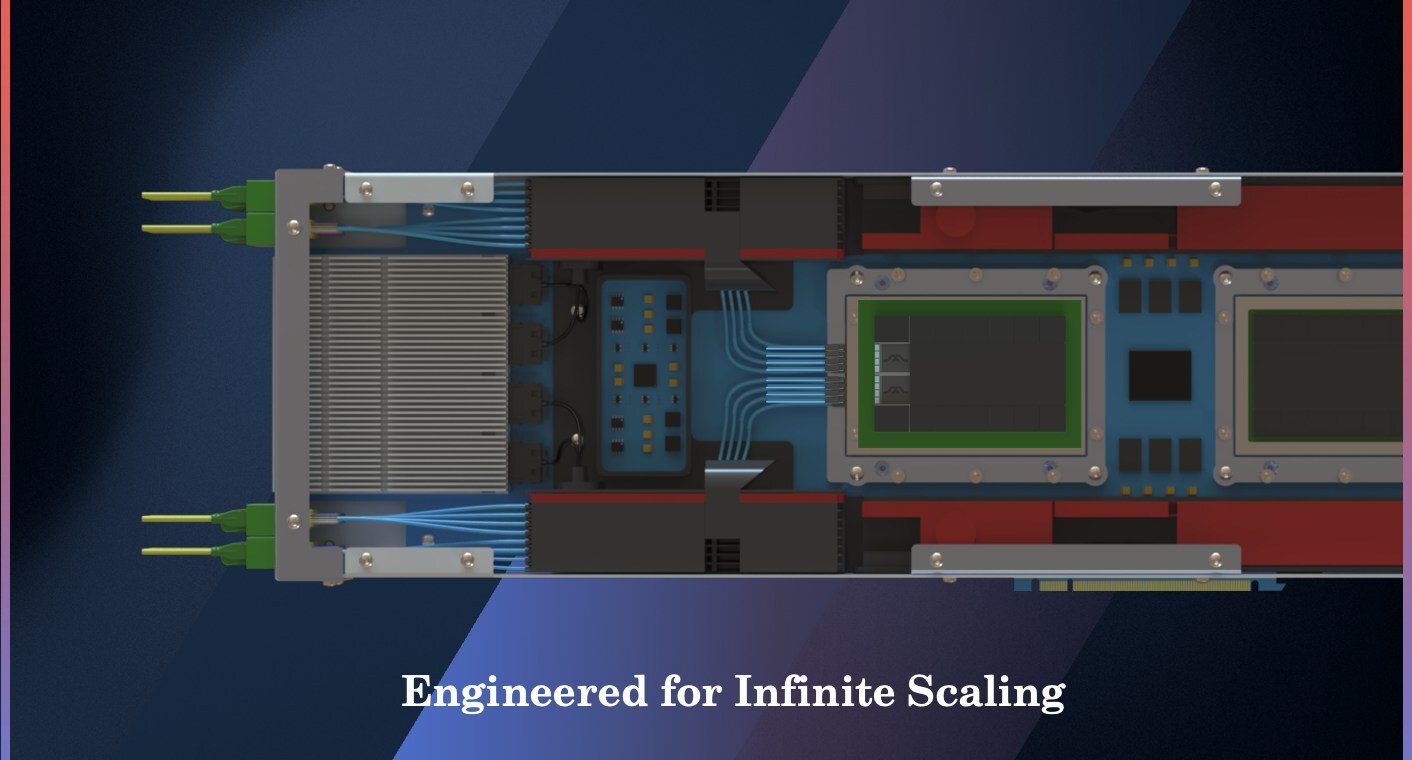

科技方面:中國在科研論文數量上已超越美國,並在人工智慧等領域展現追趕之勢。例如中國近期推出的 DeepSeek 模型,其運算效率在某些測試場景中與美國系統相當,顯示中國在 AI 應用上具備競爭力。

軍事方面:雖然美國仍擁有全球最龐大的航母艦隊,但中國快速擴充海軍實力,已成為數量上最龐大的海上力量。中國的遠程導彈與無人化作戰系統也在持續發展,對美軍的傳統優勢形成挑戰。

話語權方面:美國在國際議題上的領導力因部分外交政策受到質疑,例如處理中東、俄烏戰爭等問題時,難以再獲得過去「說一不二」的支持度。同時,中國藉由擴大簽證便利與經貿合作,提升其國際形象。

美元地位:美國龐大的國債與制裁政策,推動部分國家尋求「去美元化」。金磚國家及部分產油國嘗試以本幣或人民幣結算,顯示美元霸權受到挑戰。

中國的戰略考量

在兩岸問題上,中國並未急於採取軍事行動。北京清楚,若貿然動武,將不僅衝擊經濟發展,也可能引來外部干預,甚至引發資產被凍結等金融風險。因此,中國選擇一方面強化軍事威懾,另一方面持續透過經濟與文化滲透,塑造「最終統一」的氛圍。

從中國大陸民意來看,「兩岸統一」被視為民族復興的重要組成部分。隨著中國綜合國力上升,這一訴求在政治與社會層面都愈發強烈。對北京而言,耐心與時間是最重要的資源。

當前局勢顯示,美國的領導力雖仍具優勢,但其不可挑戰的地位已逐漸動搖。中國的崛起使得國際秩序出現重組跡象,而臺灣則處於這場大國博弈的核心地帶。未來兩岸局勢的走向,將取決於中美實力消長,以及北京如何拿捏「統一」的節奏與方式。(前民眾日報資深記者 屈文峰)

※以上言論不代表《民生電子報》立場※

此篇文章最開始出處為: 中美競爭升溫 台灣成最大變數