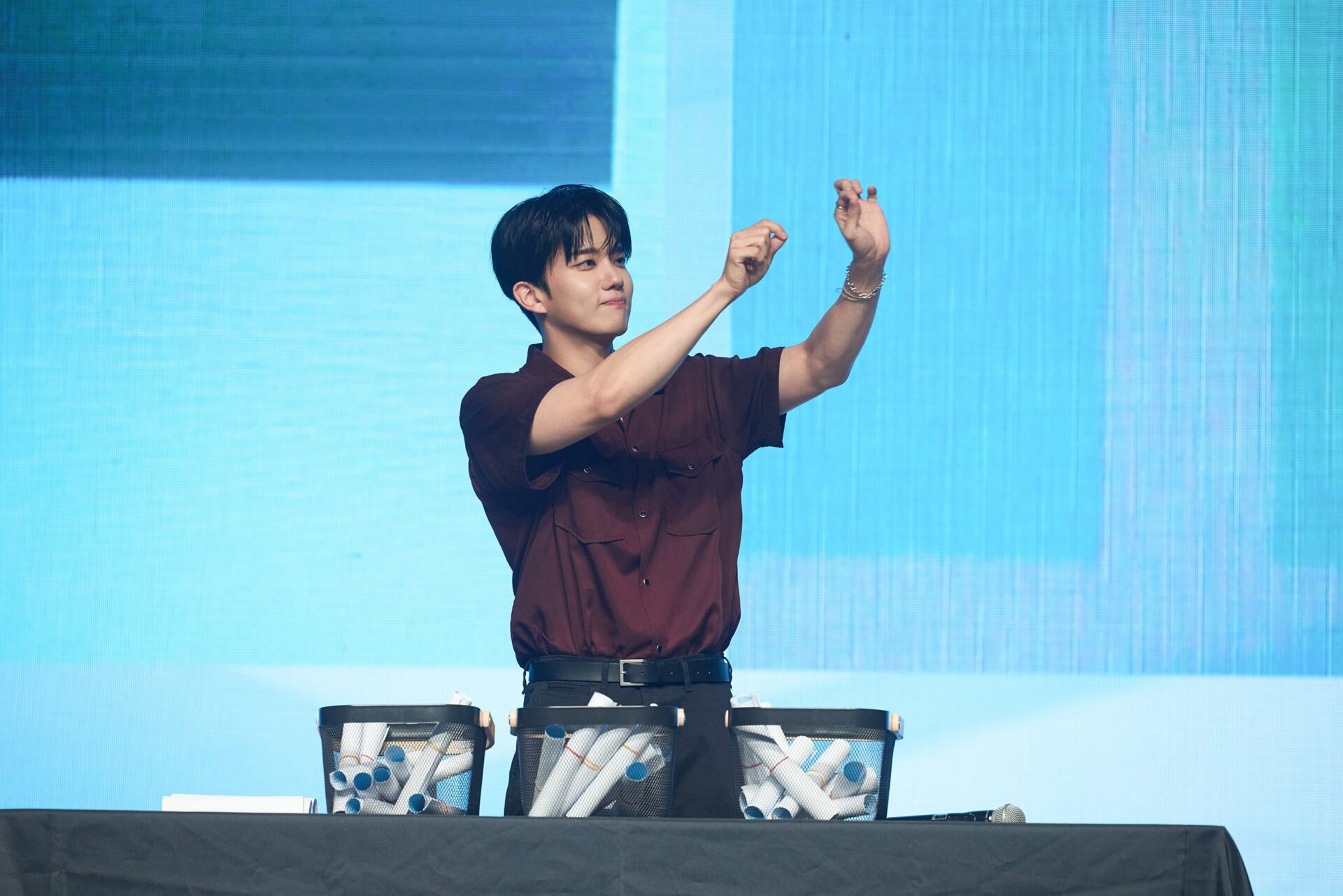

33歲、十年執業,曾為建商把關而洞悉其遊戲規則;童年見證司法無情,走過國際法務歷練,如今他選擇站在住戶與弱勢的一側,成為最堅實的辯護後盾。

記者/游宏琦 專訪報導

年僅33歲,卻已有十年執業資歷。

他曾是建商最倚重的法務,坐在高樓會議室裡談判合約、調解爭議;也曾在海外建設與電信工程領域歷練,見證不同司法環境下的運作;如今,他選擇走出體制的舒適圈,站在法庭上,為被體制忽略的聲音辯護。

童年的震撼:司法陰影下的啟蒙

張奕晨出生於高雄,父親是奉公守法的公務員,家庭清苦卻安穩。但童年的一幕,至今仍深深烙印在他心中。

「還在小學時,大伯因涉入江湖事務,家門突然被撞開,一群警察湧入,將人壓制在地。」他記得,連最常用的電腦也被貼上封條帶走。

「從那天起,探監成了童年的日常。」

他說,司法就像一部冰冷的機器,一旦啟動,從不為誰停下。他太早就看見法律如何將不懂的人壓得無力,也因此立志要成為能駕馭法律的人。

他一路考上雄中、政大法律系,並在大學畢業當年應屆通過律師高考,同時錄取台大法律研究所,完成少見的「雙榜」紀錄。

國際歷練:從中國到東南亞

取得律師資格後,他沒有立刻投入辯護工作,而是選擇踏入國際工程法務領域。

他曾在北京、上海見證中國經濟的快速崛起,也在緬甸仰光、菲律賓馬尼拉等地參與大型電信工程建設計畫,為跨國企業提供法律協助。

「在不同國家的司法制度裡,我看到法律既是遊戲規則,也是權力工具。這段經歷讓我更清楚,法律的影響力從來不侷限於紙本條文,而是直接影響人的生存狀態。」

帶著國際經驗回到台灣後,他進入房地產領域,先後在清景麟、三發、名發、仁發等知名建商擔任法務。

那幾年,他徹底理解建商與消費者之間的對抗關係。

「站在建商的一側,我更明白住戶與弱勢在法律戰場上是多麼孤立無援。」

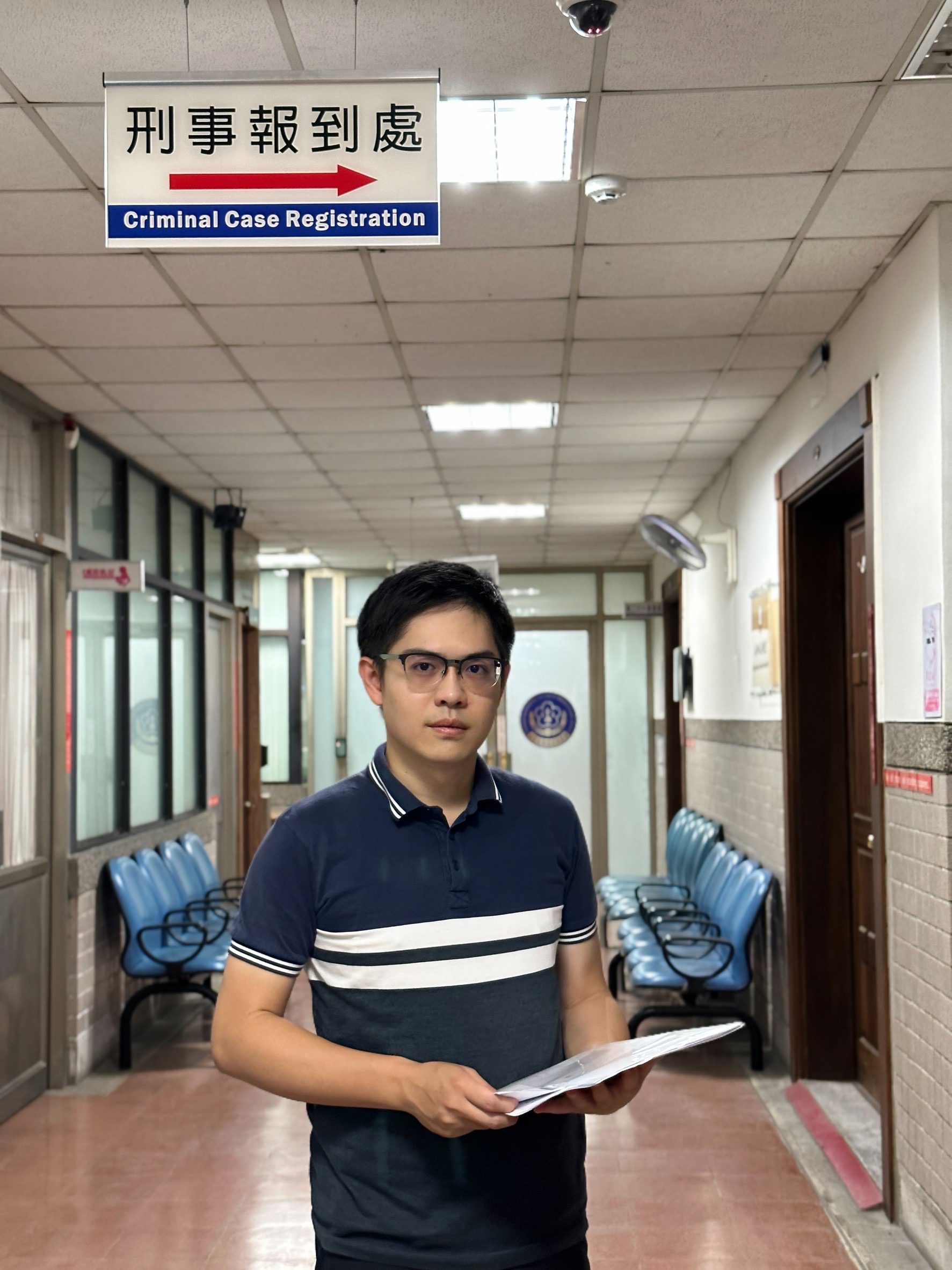

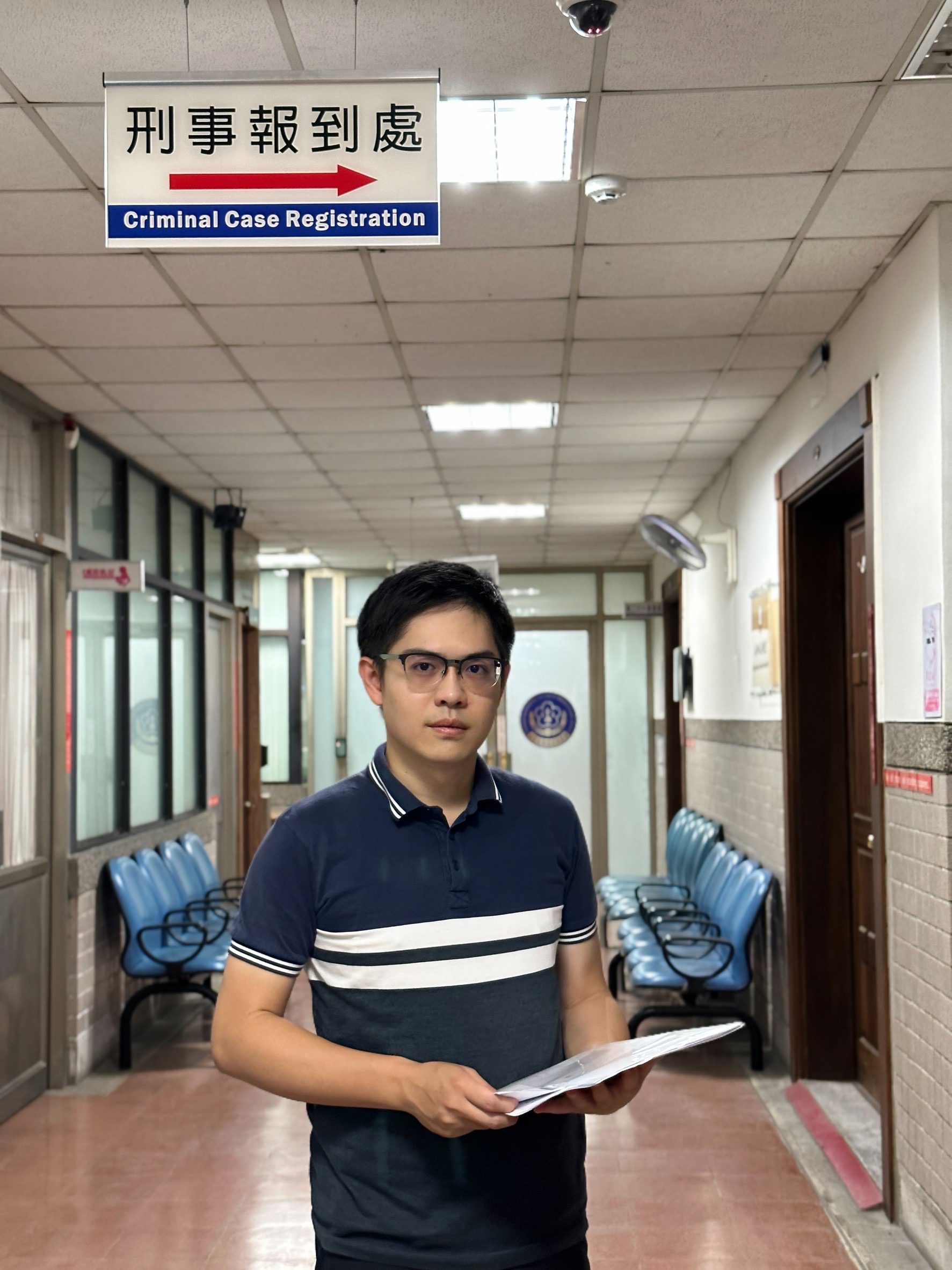

轉折的案件:人權辯護律師的誕生

命運的轉折,出現在一宗債務糾紛。

一位借貸業者因被控偽造本票遭檢方起訴,壓力之下幾乎無力辯解。張奕晨卻敏銳察覺案情有異。

「那一刻,我彷彿看見童年時在司法陰影下掙扎的長輩身影。我告訴自己,必須站出來。」

為了全力投入,他辭去待遇優渥的建商法務職務,成立自己的法律事務所,正式走上辯護律師的道路。

法庭上的直覺:靈活與敏感的價值

張奕晨深知,律師的價值不只在於攻防,更在於洞察時機、找到最有利的路徑。

他回憶起一件刑案:

「當事人前科累累,原本打算全力拚無罪。但從檢察官的提問與態度,我嗅出他並非偵辦重點,於是當場建議他立即認罪,以換取不被羈押的機會。」

最終,當事人果真當天就走出地檢署,避免了更嚴重的後果。

「法律是死的,但案件是活的。律師的敏感與靈活,往往能替當事人爭取到最有利的結果。」

人權議題:對抗高牆的勇氣

如今的張奕晨,不僅代理房屋土地糾紛,也長期投入刑事案件辯護。他特別關注羈押制度濫用與人權侵害問題。

「社會期待不能成為羈押的理由。司法必須具體說明羈押必要性,而不是用抽象概念模糊帶過。否則,這就是未審先判,嚴重違背無罪推定原則。」

因此,他積極倡議「公開羈押裁定理由」,並透過法律宣導與社區講座推動司法透明。

「我相信,只要司法體系願意正視問題,嚴格遵守人權保障、無罪推定的基本原則,台灣的羈押制度就能逐步改善。」

《結語》

從童年震撼,到國際法務,再到今日的法庭攻防,張奕晨的選擇,始終圍繞著「站在哪一邊」。他說:「律師真正的價值,不是坐在體制的舒適圈裡,而是在最需要的地方,替無力的人說話。」

在權力與人群之間,他的答案,已然清楚。

此篇文章最開始出處為: 從建商會議室到法庭前線──律師張奕晨,在權力與人群之間的選擇