【記者林杰整理】全球外匯市場,新加坡2025年4月日均交易額達1.485兆美元,占全球市場11.8%,交易額較2019年暴增132.1%,在全球外匯市場正歷經深刻重組的同時,新加坡的崛起尤為耀眼,穩坐全球第三大外匯中心。

新加坡代表處童振源大使指出,根據國際清算銀行調查,僅六年間,全球日均外匯交易額便自2019年的約8.3兆美元,躍升至2025年的近12.6兆美元,增幅高達51.8%,堪稱爆炸式成長,而在這股浪潮中,新加坡的崛起最為耀眼。

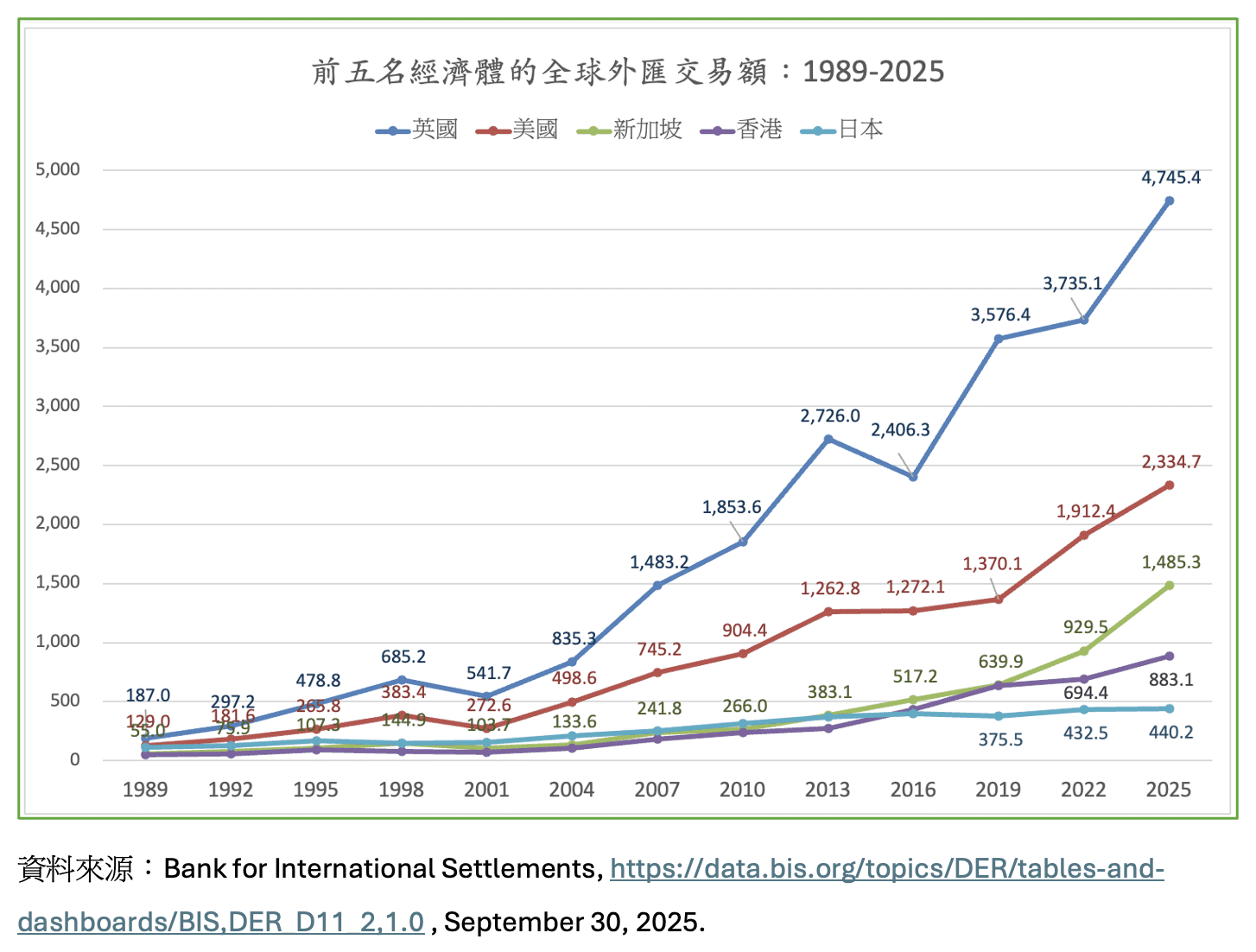

童大使表達看法指出,倫敦與紐約雙核心,倫敦長跑、紐約持穩,儘管新加坡快速追趕,倫敦與紐約仍是全球外匯市場的雙核心。2025年,倫敦以4.745兆美元(市占37.8%)居冠,紐約則以2.335兆美元(市占18.6%)緊隨其後,交易額分別比2019年成長30.7%與70.4%。

童振源表示,放眼長期趨勢,五大外匯中心的消長一目了然。倫敦長期穩居全球龍頭,1989年的交易額為1,870億美元,2007年突破1.48兆美元,2013年達2.72兆美元,2019年突破3.57兆美元,2025年更升至4.74兆美元。其市佔率從1989年的25.1%一路攀升至2025年的37.8%,並在2019年衝上43.2%的高點。

至於倫敦之所以能長跑不衰,關鍵在於時區優勢,銜接亞洲收盤與美洲開盤,形成全天候交易環,加上法治健全與市場規模,連脫歐衝擊都未能撼動其霸主地位。

紐約則是外匯市場的「穩定器」。其市佔率自1989年的17.3%至2025年的18.6%,始終維持在16%至19.5%之間。美元作為全球儲備貨幣,涉及近九成外匯交易,賦予華爾街天然優勢,然而紐約的交易量卻只有倫敦的一半。

再則是,日本的沒落與香港的停滯,童大使指出,相較歐美的穩定,日本則「盛極而衰」。1989年,東京仍以15.5%市佔率位居全球第三,但隨著泡沫經濟破滅與金融市場改革停滯,其地位一路下滑。1998年跌至7%,2013年被新加坡超越,2025年更只剩3.5%。東京雖仍是日圓交易的重要場域,但缺乏國際化深度,角色日益邊緣。

至於香港則陷入停滯,市佔率自1989年的6.6%到2025年的7.0%,三十多年幾乎原地踏步。1998年亞洲金融風暴時曾跌至3.8%,2019年又回升至7.6%,一度幾乎追平新加坡,但高峰未能延續。隨著中國政治干預升高,加上市場過度依賴離岸人民幣,香港難以突破瓶頸。

2025年,香港日均交易額8,830億美元、日本僅4,400億美元,占全球市場比例分別為7.0%與3.5%,雖交易額分別較2019年成長39.7%與17.2%,已顯著落後新加坡。

至於中國,1998年的交易額僅2億美元,2025年增至2,351億美元,但市佔率僅1.9%,全球排名第十,短期內難角逐亞洲時區的交易中心地位。

童大使針對新加坡的突圍與領先指出,1989年,新加坡市佔率僅7.4%,長期徘徊在5.0%至7.7%之間,看似缺乏突破動能。然而2019年之後,形勢急轉直上。2022年市佔率升至9.5%,2025年更達11.8%,穩居全球第三,與香港、日本的差距明顯拉開。

童大使說,這場突圍並非偶然,新加坡金融管理局早在2010年代後期便推動外匯基礎設施本地化,吸引多家國際銀行與非銀行做市商在新加坡部署定價與撮合引擎,將交易延遲從跨洋數十毫秒壓縮至幾毫秒,大幅提升亞洲時段的流動性與定價效率。

同時,政府以透明監管、競爭力稅制與開放的人才政策,營造出友善營商環境。2019年後,隨著香港局勢不確定性升高,部分外資轉向新加坡作為亞洲樞紐。憑藉安全穩定與制度健全,新加坡成功吸納中國、東南亞與南亞資金流。

新加坡的領先如今已清晰無疑。2019年,它與香港仍幾乎齊頭並進;2025年,新加坡領先的市占率差距卻擴大至近五個百分點。以日均交易額計算,新加坡的1.485兆美元比香港高出約六千億美元,是東京的三倍以上。

從1989年至2025年,全球外匯市場的「雙核心」格局始終由倫敦與紐約主導。然而在亞洲,版圖已被徹底改寫:東京光環褪去,香港停滯不前,新加坡則在短短數年間突圍而出,躍升為國際投資者在亞洲時段的首選交易中心。