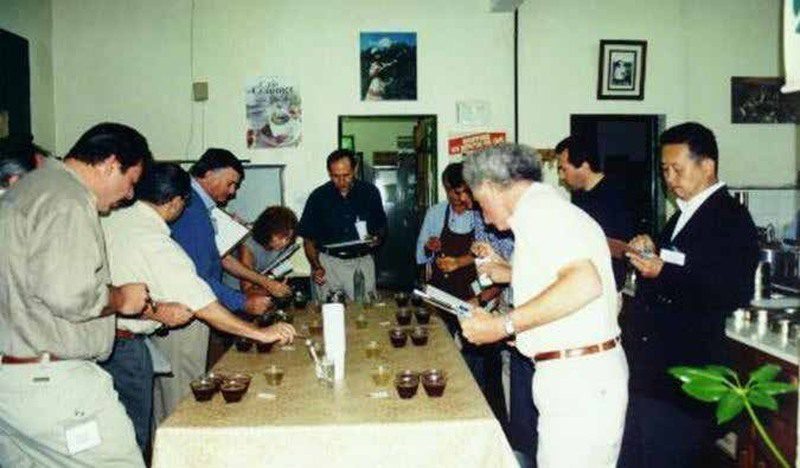

1999年首度卓越杯競賽的前身The Best of Brazil,評審杯測實景 圖/ 許寶霖提供

作者 許寶霖(國際咖啡CoE競賽評審、尋豆師、咖啡產區專書作者)

1993 年,我在台中開了一家小咖啡館——歐舍。當時台灣對「精品咖啡」極為陌生,現場烘焙與談論品質,更是奇特、少見。在那個即溶咖啡盛行、吧檯師傅僅煮虹吸的時代,我選擇現場烘焙、手沖為主。我在店內反覆琢磨烘焙模式與萃取手法跟參數的同時,也開始關注咖啡豆背後的故事。

幾乎沒有人知道咖啡的「產區」代表什麼;豆袋上寫著國家名字,但風味為何不同?為什麼有些豆子能煮出乾淨、細緻、甜感突出的味道?這些疑問在我心中累積,成為推動我前行的動力但我始終相信:品質,是小店能夠生存的唯一理由。為更熟悉品質的判斷與變化,我在門市吧檯設置簡單的「杯測區」。當時的我還不知道什麼叫做「標準化品鑑流程」,但我知道,如果要深入理解咖啡,就必須透過每日「杯測」來做品質的判斷:把咖啡變成語言、把味道變成記憶。

邊烘豆、邊「杯測」,幾乎成了店裡的日常景象。這樣的舉動,在當時的台灣相當罕見,也引來不少好奇的目光。中部地區開始有愛好者與對感官有興趣的大學生來店裡交流,他們觀察我怎麼烘、怎麼沖、怎麼杯測評鑑,我也樂於分享。這樣的互動,最後自然演變成一個小型社群。

我們發展出一個固定活動:「週一杯測會」——每週一晚上,很多朋友圍坐四處,準備好幾款豆子,按比例磨豆、注水、破渣、聞香、啜吸、討論。我與這群朋友以真實、專注來面對咖啡的風味與品質。

那時「coffee cupping」沒人知道該怎麼翻譯。有人翻成「咖啡品飲鑑定」,我覺得又拗口又太官樣文章,於是我把它翻作:「杯測」。這詞簡單、明確、貼切,也讓更多人能快速理解這門技術的核心。從此開始,我在歐舍築起「杯測」練功坊的時代!卻沒想到「杯測」這個詞,後來竟然成了華語世界咖啡品鑑的標準術語。

▲2000年,歐舍舉辦的周一杯測會。 說明:通常咖啡杯測結束後,緊接著會以同類型的水果、調酒、紅酒等飲品來比對風味,增加杯測會後的樂趣與風味討論與分享。 圖/許寶霖

當然,我也很清楚我們的杯測方式與國際標準仍有落差。像樣品準備、水溫控制、烘焙時間、風味描述方法等等,台灣當時幾乎沒有系統性的教材或正式訓練課程。我所能做的,就是不斷購買國外的書籍、DVD、技術資料,有時甚至透過寫信或 E-mail 請教海外的專家,慢慢拼湊出一條屬於自己的訓練路徑。

這段歷程,是我真正理解「品質」的開端。不是透過考試、也不是透過認證,而是靠著每一杯、每一勺樣品、一群人對味覺的熱情與執著,一點一滴累積出來。

話說1999 年當時,在巴西的土地上,發生了一場深遠影響全球精品咖啡產業的事件。由世界銀行資助,一位名叫Susie Spindler 的美國女性發起了一項名為 The Best of Brazil 的計畫,首次導入「咖啡競標(Coffee Auction)」的概念。

這場競賽選出了當地最優質的咖啡,由全球買家公開競標,成交價遠超市場行情三成。這不僅證明了產地咖啡的潛力,也首度讓小農獲得尊嚴與和合理報酬。計畫一鳴驚人,其他產國紛紛邀請 Susie 協辦類似賽事,於是 Cup of Excellence(卓越盃) 應運而生,成為全球精品咖啡界最具權威、最具公信力的產區競賽平台。

這是為了生產者而設計的舞台,為了那些默默耕耘於山坡上、年復一年產出更好風味品質的小農們。他們不需要背景,只需要一批真正出色的咖啡。

巴西The Best of Brazil成功之後興起的卓越杯競賽,遠在台灣的我,受到巴西咖啡農,憑實力出頭天的感召,開始關注卓越杯-COE。同時這件事更加讓我明白,我與國際評鑑仍有距離。

▲除了杯測會,我們也常應邀各地舉辦咖啡分享會。照片拍攝於豐原的大型分享與手沖交流會。 圖/許寶霖

當時我萌生一個看似不切實際的念頭:「希望有朝一日參加COE,成為評審的一份子!」我知道這不會是說走就走的一次行程。只出國一次,一家小店或許還能咬牙負擔,但若要常態性地深度參與卓越盃這樣的國際體系,對我、對歐舍來說,都是極大的冒險!

這不僅是金錢上的成本,更是將整家店的運營風險,投入一場不確定的賭注。那樣的代價太龐大了,但我心中的聲音一直說著:「去投身其中,一定要去啊!」接下來展開的就是2002年的故事了……