我國第一個以海洋生態保育為核心的綜合性法規《海洋保育法》於今(1)日全面施行。海洋委員會主任委員管碧玲強調,海洋保育法是海洋法制推動中,難度最高、牽涉範圍對象最廣、權利義務關係也最為複雜的一部法律,歷經多年溝通協商,在朝野黨團與全國各界人士高度共識以及國人的支持下,去(113)年7月31日經總統制定公布,感謝各級政府、各黨團、原住民、漁民、漁會、在地及保育團體、企業及國人等海洋保育重要合作夥伴持續支持與行動。配合該法今日全面施行,16項配套子法同時上路,並以「強化統合」、「資源挹注」以及「公私協力」三箭齊發,結合跨域、跨界力量為海洋發聲,全面守護藍色國土,象徵台灣邁入海洋保育的新紀元。

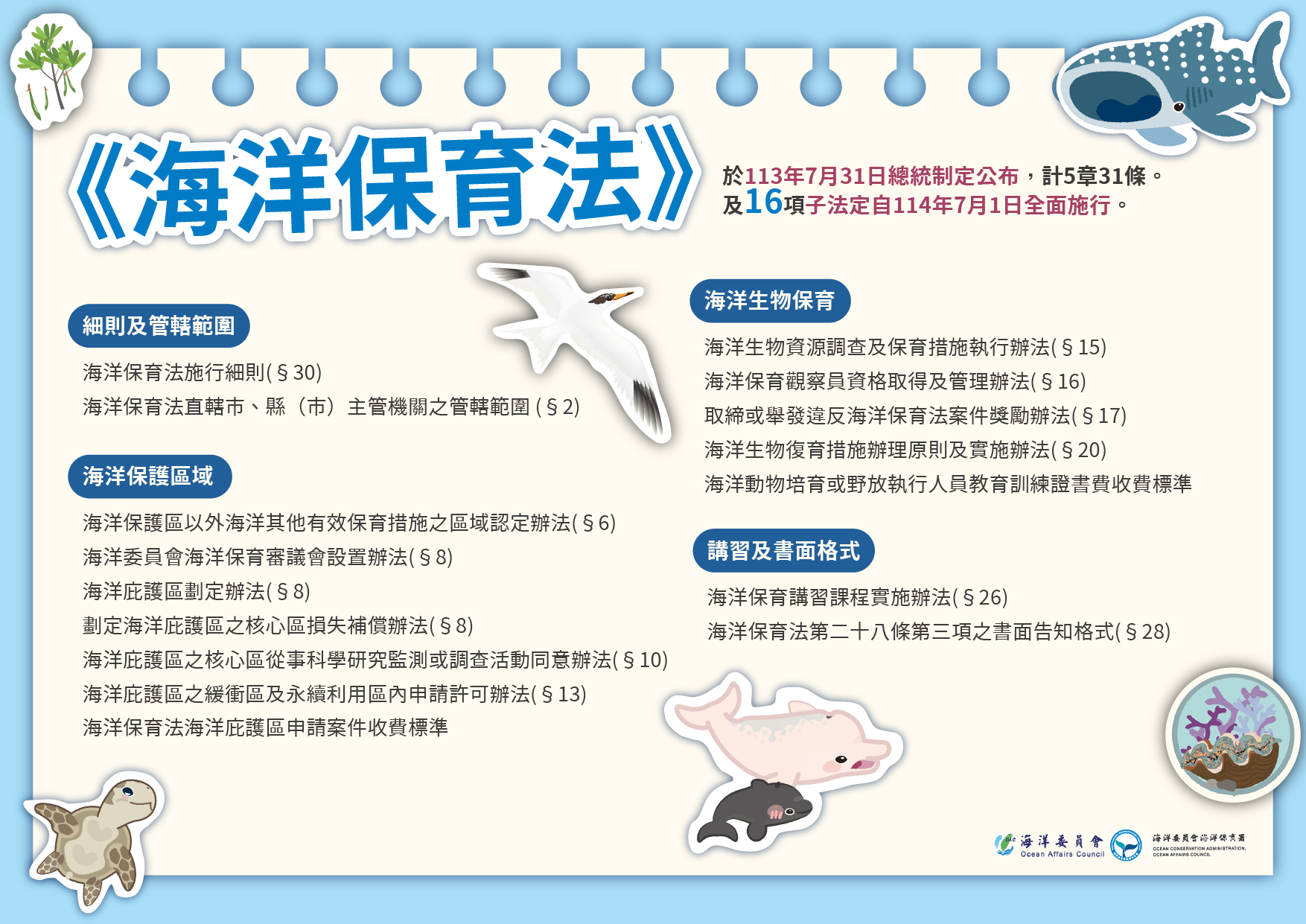

管碧玲表示,海洋保育法自108年預告以來,歷經數十場環團、產業界、漁民、漁會及原住民等社會溝通與行政協調,以及行政院跨部會協商會議及行政院會、立法院審議及三讀通過,終於在去年7月31日經總統制定公布,總條文數31條,另有16項配套子法配合該法於今日上路;透過此海洋保護法規,有助於政府與民間合力強化三大目標、四大保障、六大權限及二大公民監督途徑,積極面對氣候變遷、棲地破壞、生物多樣性下降等嚴峻威脅,合力提升台灣海域保護區域質與量、保育與復育海洋生物多樣性,對海洋保護做出更積極的貢獻。

管碧玲強調,海洋生態環境面臨多重、複雜及艱難的挑戰,期盼透過「強化統合」、「資源挹注」以及「公私協力」三箭齊發的綜效,帶動跨部會、跨領域的資源投入海洋保育,守護湛藍的國土。

管碧玲進一步說明,首先是「強化統合」,過去海委會海保署於111年度首度試辦全台45處海洋保護區評估管理成效,逾4成屬中度及低度保護,人力經費短缺,管理效能較差,透過112至113年深入輔導七美及頭城漁業資源保育區,成功調整管理措施並提升管理成效。海委會將以此評鑑為基礎,於海洋保育法全面施行後一年內,發揮統合效能,邀集護海機關共同擬訂整體海洋保護區管理政策方針,提升海洋保護區之管理績效與品質;同時推動用海單位、國營事業優先引領投入海洋有效保育區(OECMs)的認定。

其次是「資源挹注」,管碧玲說,為因應海洋保育法施行後各種重大工作的開展,行政院已於113年核定台灣海域生態守護計畫,自114年起,分6年投入總經費24億的預算,由海委會結合農業部漁業署、水產試驗所共同推動執行6大策略、16個子項目。

管碧玲提到,最後是「公私協力」,海保署在地守護的力量,從108年的4個團體至114年的102個團體參與;而現行71個海洋保護區有44個保護區成立巡守隊,未來希望所有保護區都能有人全面守護。另外,海委會也與金管會合作,在今年3月將海洋保育行動方案納入「第12屆公司治理評鑑指標參考範例」,期盼持續藉由跨部會、跨領域,結合政府、國公營事業、企業及民間團體力量,擴大在地守護及海洋保育ESG媒合量能,通力合作提升台灣整體海洋保護區域的質與量。

管碧玲進一步補充,海洋孕育生命,地球超過50%的氧氣來自海洋,而台灣擁有超過1.5萬種海洋生物,展現豐富的生物多樣性,並提供糧食、調節氣候等關鍵生態系統服務價值。維護海洋生態環境與資源永續,不僅攸關生態平衡,更關乎我國長遠發展與國際責任。她期盼,長期「海洋無聲的悲鳴」,隨著海洋保育法的全面施行,作為「海洋最有聲的力量」,讓海洋保護區全面充實在地守護,也透過政府持續資源挹注、擴大ESG媒合,以及推動用海單位、國營事業優先引領投入海洋OECMs,並以科學為基礎,維持生物多樣性,劃定海洋庇護區,鼓勵全民共同打造迎向韌性、以自然為本及公平包容的海洋,確保世世代代都能擁有豐饒而永續的藍色海洋,實現自然與人類和諧共生的願景。

海保署說明,《海洋保育法》及16項配套子法於7月1日全面施行,相關機關、單位、團體及民眾欲知進一步資訊,可至海保署官網,或至海委會主管查詢系統、全國法規資料庫查詢閱覽。