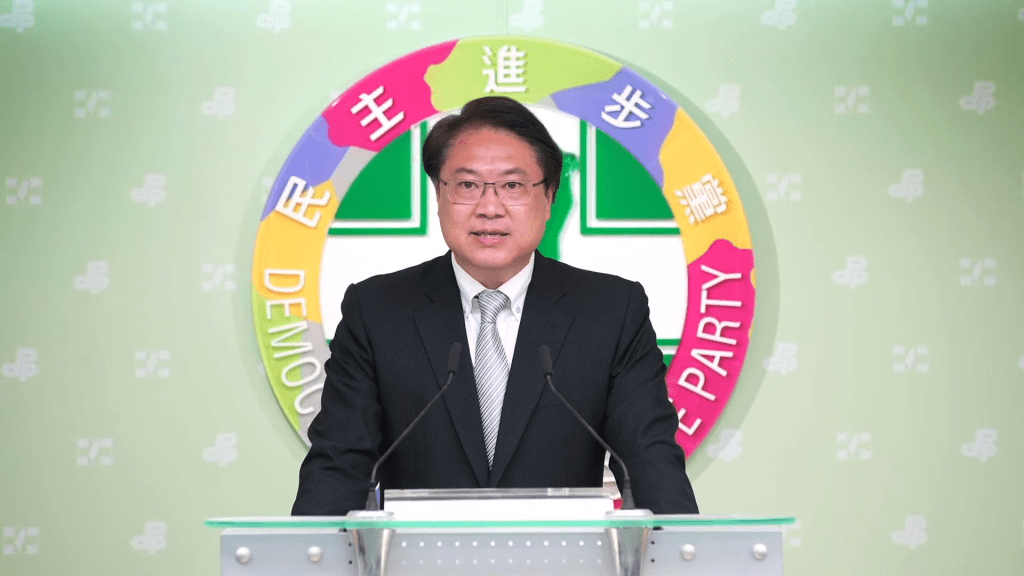

▲罷免全數失敗! 民進黨從「公民同行」變「全面潰敗」哪裡錯了?(圖/翻攝自YT/民進黨)

【讀者觀點/張宏盛】

台灣歷來最大規模的罷免行動「726大罷免」首波投票落幕,最終24席國民黨立委與新竹市長高虹安無一人被罷免成功,儘管綠營一度宣示「全面迎戰」,卻慘遭完封。這場政治硬仗從起初的民間串連演變為藍綠對決,結果卻讓民進黨在組織動員、議題掌握與選民情緒等面向全面失利,民意這一拳不輕,對執政黨來說,是一次殘酷卻真實的警訊。

這場罷免行動起初由公民團體發起,訴求來自對國會改革爭議的不滿,第一階段聲勢驚人,第二階段更成功推進31個罷免案。這份來自基層的熱情,也逼得民進黨在壓力下全面介入,從黨秘書長林右昌到總召柯建銘,乃至總統賴清德本人,全數投入輔選、定調為「反擊惡勢力」,卻反遭選民強烈反彈。

外界觀察,民進黨此次最大的誤判在於兩件事過度高估罷免動能、低估民意反撲。從災後救援遲緩、普發現金爭議,到總統屢次公開談話失焦,執政高層的種種失言與「情緒式動員」,反而讓原本屬於「公民監督」的罷免訴求,變成綠營主導的政治清算,催化更多中間與淺藍選民的警覺。

此外,基層熱情雖強,但實際行動上出現重複動員、非罷區響應等現象,讓造勢場面雖熱烈,卻轉換不了成真實投票率;而民進黨喊出「與公民同行」,卻拿不出具體主張與制度改革方向,使支持者困惑、觀望者退場。

分析人士認為,當罷免被塑造成「民進黨對國民黨的政治清算」,在藍營選區全面開打,等同於把戰場拉到對方主場,幾乎注定挫敗。此次行動不但未能擴張版圖,反倒消耗大量政治資本,對於執政黨而言,不只是挫敗,更是一記警鐘。

如今罷免還未落幕,民進黨面對的將是更嚴峻的國內外挑戰,台灣社會的回應很清楚,不是要你「鬥垮在野」,而是要你「搞好內政」。如何從這場失敗中重新校準步伐、強化論述、重建社會信任,將是民進黨接下來最大的考驗。至於在野黨與公民社會,是否能從這場「全民拒罷」中提出更多建設性方案,也值得後續觀察。