|

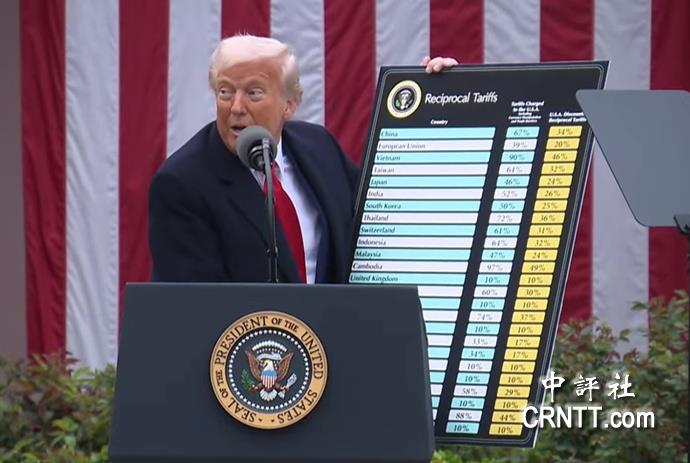

中評社台中8月13日電/美國對台課徵對等關稅20%,非天花板,而是疊加既有稅率,引發產業震撼。台灣工業協進會常務理事陳明德接受中評社訪問表示,台灣銷美產業項目過去關稅稅率從免稅到10%不等,對等關稅政策實施後,本來以為是全面上調至20%,未料是疊加既有關稅,這將使得台廠競爭力蕩然無存,業者若轉移不及,就很可能倒閉,是台灣產業重大危機。 陳明德,長泓能源公司創辦人、國鈞實業公司董事長,為台灣產業界大老級人物,身兼近30個公部門顧問職務,在馬政府時期擔任貿易調查委員會顧問兼中區團長,協助推動ECFA,並曾參與中科園區開發,擔任招商委員會執行長,讓中科順利完成招商任務,後續也完成台中市精密機械科技園區、嘉義大埔美創新智慧園區招商工作,產業界資歷豐富。 美國對等關稅政策8月7日起實施,台灣輸美關稅稅率為20%,台灣產業界日前赫然發覺,該稅率是“疊加關稅”,也就是所有產品輸美既有關稅都要再加徵20%,引發嘩然。全台總工會發出警告,指出包括工具機、機械、資通訊、螺絲、腳踏車、紡織等產業無一倖免,原先0關稅的直接被課20%,10%稅率的更暴增至30%。這波關稅嚴重衝擊,恐引發大規模失業潮。 陳明德表示,台灣的經濟以外銷為導向,高度仰賴中小企業與外向型製造,這些企業不只是數量龐大、分散在全台各地,更是就業與銷售的主力。根據“經濟部”最新白皮書,台灣中小企業家數已突破167.4萬家,並創造逾916萬7千人的就業,銷售金額逾新台幣28兆元,約佔企業總體銷售額的一半左右,顯示中小企業對台灣就業與社會穩定扮演關鍵角色。如今美國市場生變,對台灣的經濟勢必產生劇烈打擊。 陳明德指出,2024年台灣對美國的出口額達到1114億美元,佔台灣總出口的23.4%,今年8月7日起美國開始實施對等關稅,台灣的稅率高達20%,外界原本以為美方會以單一稅率取代現行安排,未料卻在實施細則中採取“在既有最惠國/現行稅率基礎上再加徵”的方式,使得不少原本零關稅或低稅率產品瞬間被推上高稅階,造成成本跳升與價格競爭力驟減。 他提到,台灣的主要競爭對手韓國、日本輸美關稅僅15%,日本甚至透過對美交涉,扭轉原本疊加稅率的課徵模式,雙方再透過個別的對外貿易協定,部分產品甚至能享有約10%的優惠關稅。相較之下,台灣廠商所承受成本壓力是對手的2倍以上,處於極度不利的地位,台灣將面臨23.4%的外貿缺口,經濟發展面臨嚴峻挑戰。 談到疊加稅率對台灣產業的衝擊,陳明德說,將直接影響訂單流向與廠商現金流,現在那些出口結構高度依賴美國市場、毛利空間本就薄弱的傳統製造業,根本就接不到訂單,美國買家不願承擔關稅成本,即使接單了,毛利也完全被稀釋掉,業者完全沒有轉圜的餘地。 他指出,包括五金螺絲、腳踏車零件、紡織成衣、某些通用機械與工具機等產業,當關稅從0%要升至20%、或從10%要升至30%,等同把國際買家的採購門檻拉高一個檔次,美國買家轉向尋找稅負較低的供應來源的誘因大幅提高,若台灣產業無法短期內找到替代市場或快速降成本,恐怕引發停工、裁員乃至廠商倒閉的連鎖效應。 以具體產業數據看衝擊尺度更直觀,陳明德表示,工具機為台灣重要資本財出口項目,2024年工具機全年出口累計約22.18億美元,美國也長期位列前10大出口市場之一,這些產業的訂單若被稅差削減利潤空間,供應鏈上的中小代工廠與上下游零件業者首先承受壓力,資本緩衝較弱的小廠尤其脆弱。 面對這場突如其來的關稅衝擊,業陳明德認為,業者的因應方向大致分為三面向。一是要求政府持續對美談判,爭取稅率調降或延緩實施以換取緩衝;二是爭取融資與短期現金流支持,避免供應鏈斷裂;三是中長期調整產品組合與市場地理分布,提升附加價值並減低對單一市場的依賴。但時間與資源有限,若沒有立即且具體的政策配套,大量中小企業承受的壓力與由此引發的失業風險,將成為台灣下一階段更加嚴峻的經濟問題。 |

此篇文章最開始出處為: 陳明德:疊加關稅業者轉移不及 台灣產業危機