記者蔡清欽/台南報導

台南1名50歲葉姓男子有一年前下班後跑步突然眩暈而昏倒,緊急送至教學醫院急診,診斷為心臟性暈厥,進一步檢查為病竇症候群,心電圖顯示心搏過慢,每日有多次性心搏停止,最長達2.85秒。出院後,每日規則服用抗心律不整藥物,雖然未再發作暈厥,但仍常感到眩暈、心悸、吸不到氣。回診時,醫師建議裝置人工節律器,但葉男有所顧慮,而改至奇美醫院中醫部長許堯欽博士治療。

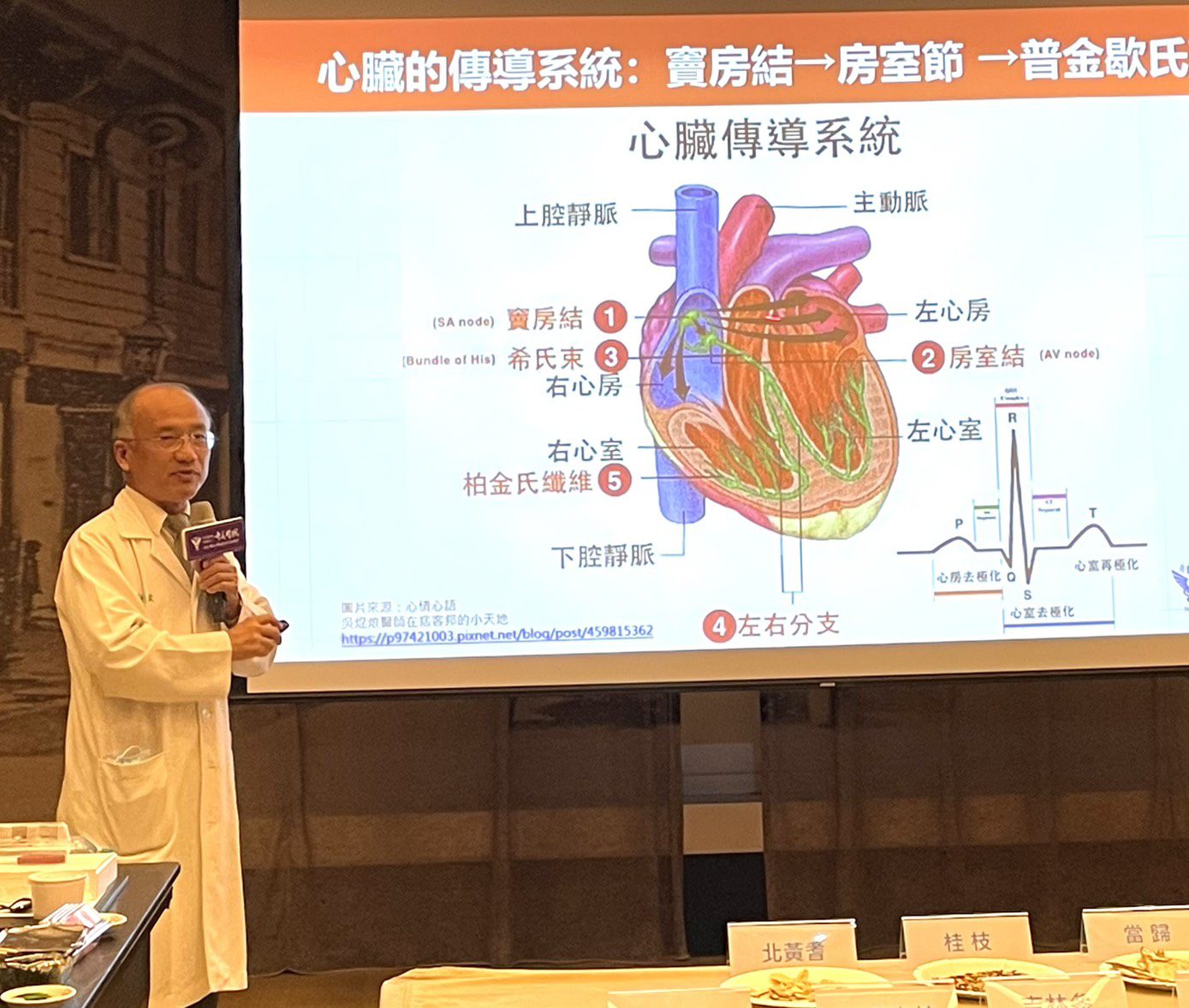

▲奇美醫院中醫部長許堯欽博士表示,奇美醫院中醫部診療病竇症候群,調補氣血陰陽、七成病人獲改善。(記者蔡清欽攝)

奇美醫院中醫部長許堯欽博士說明,辨證為心腎陽虛、氣血不足,給予補中益氣湯、八味地黃丸和生脈散加減,搭配藥膳並調整生活型態與運動量。治療二個月後,眩暈、心悸等臨床症狀未再發生,再次檢查心電圖也未出現心搏停止,心率從50上升到58下/分鐘,心臟科醫師評估後暫無需裝置人工節律器。目前,葉男恢復正常生活與運動,追蹤已近一年,未再發作心臟不適。

許堯欽表示,許多病人一聽到「病竇症候群」就焦慮不已,尤其當醫師建議裝置人工節律器時,心中更是充滿疑問與顧慮。其實,病竇症候群除了西醫治療,中醫也是一條可考慮的輔助路線,已有不少成功改善案例,尤其適合對人工節律器有疑慮、生活受限,或是裝置後仍有不適的病人,透過辨證論治,針對病人的體質與症狀差異,採用中藥方劑、配合藥膳以及生活型態的調整,從補氣養心、溫腎助陽、調和氣血等方向著手,多管齊下改善症狀和生活品質。

許堯欽指出,病竇症候群是因為心臟的節律中樞「竇房結」功能退化,導致心跳過慢、停跳或快慢不均。好發於50歲以上族群,盛行率約0.2至0.3%。臨床症狀包括心悸、頭暈、疲倦、眩暈、突發暈厥、胸悶痛等警訊,由於初期僅有輕微不適,常被忽略,嚴重時甚至會出現心臟衰竭的症狀。由於突發性的心臟停搏常導致昏厥,一旦在爬樓梯、騎車、開車等途中發生,可能導致嚴重意外甚至喪命。

奇美醫院中醫部106年開立「心律不整特別門診」,迄今診療超過近60位的病竇症候群病人,其中以中老年人佔多數(90%)。多數病人以疲倦、心跳慢、血壓低、眩暈與突發暈厥為主要症狀,常因不敢裝置人工節律器而求助,也有少數是在裝置節律器後,仍有身體不適者。

許堯欽博士進一步指出,依臨床觀察,多數病竇症候群病人屬於氣血虧虛、心陽不振與腎陽虛弱的體質,少部分則屬於痰熱瘀阻導致的心脈不利。奇美醫院採取中醫辨證論治原則,透過補氣養心、溫腎助陽、清熱化痰逐瘀的治療方式,針對不同體質進行調理。

在排除嚴重器質性疾病(如重度心臟瓣膜疾病、重度心臟衰竭、尿毒症、反覆性腦中風等)的病人後,治療改善率可達到7成以上。若病人能夠全力配合醫囑,在生活、飲食、運動與生活型態上進行調整,效果則更好,部分病人甚至可以不需裝置人工節律器。

調理體質,適度運動,改變生活型態,中醫有利穩定「心跳」

奇美醫療財團法人奇美醫院中醫部部長許堯欽博士呼籲,許多病竇症候群病人因擔心運動可能引發心律不整,而選擇避免運動。其實,只要採取緩和且漸進式的運動方式,避免過度激烈,像是快慢交替走路、太極拳、平甩功等,都能幫助維持身體機能和心臟健康。

此外,若在日常生活中出現心悸、胸悶或輕微心律不整時,病人可試著用手指端按摩內關穴與勞宮穴兩個自我保健穴道,通常3到5分鐘內可望緩解部分不適。但若按摩超過此時間仍無明顯改善,建議儘速就醫檢查,以確保安全。