文/記者/游宏琦|暗黑心理學專欄

從楊心理師的觀察開始

楊舒雲心理師,現任嘉義地檢署觀護心理師,曾任藥癮者社會復歸輔導服務與明德外役監獄社會工作師,並於嘉義大學輔導與諮商學系研究所深造。

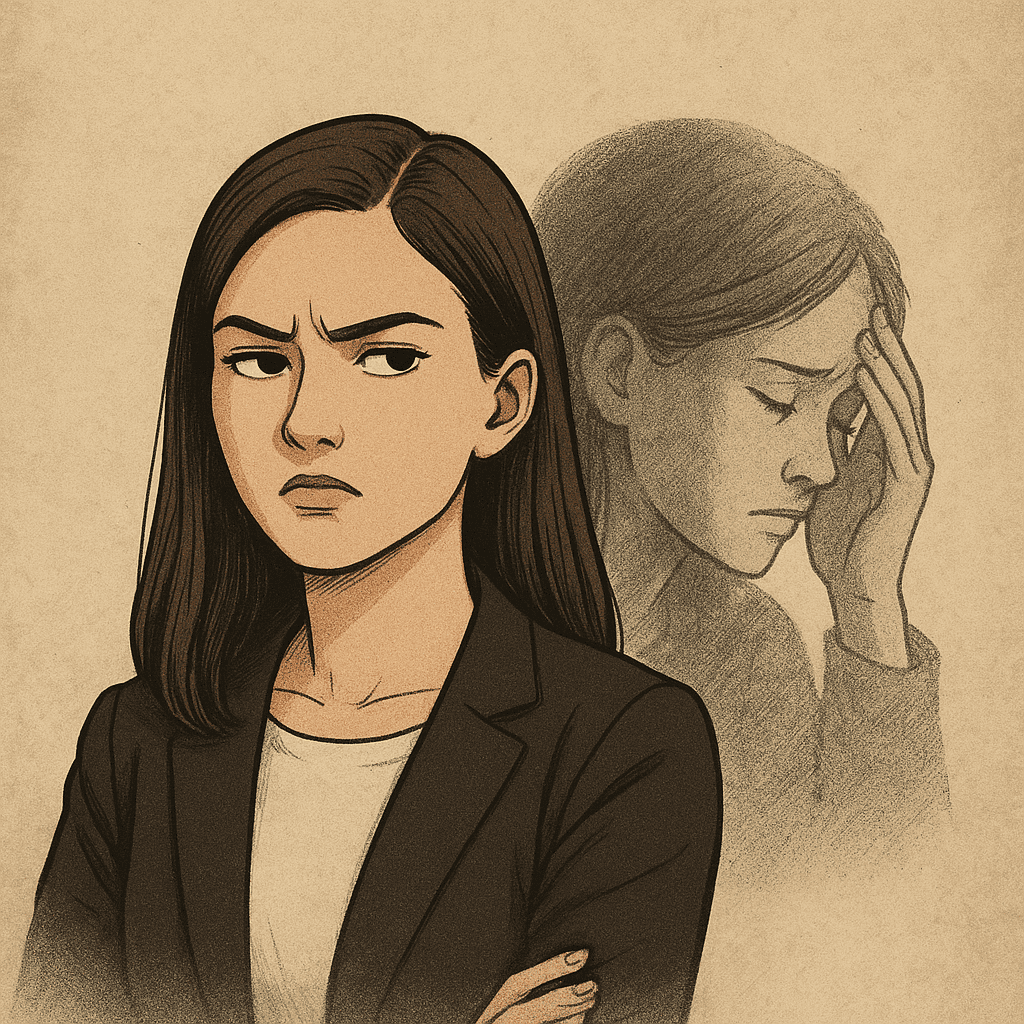

她在臉書上發表了一篇文章〈到底在跩什麼啊〉,用生活化的例子,道出人際互動中的微妙感受:

- 辦公室走廊上,明明點頭打招呼,卻被同事無視。

- 說話時,對方頭也不抬,繼續做自己的事。

那一刻,心裡忍不住冒出一句:「到底在跩什麼啊?」

楊心理師提醒:

- 溝通不是單向輸出,而是「70%表達、50%聆聽+腦補」,最後常常失真。

- 依附理論告訴我們,個人早年的經驗會影響我們的解讀。被忽視過的人,更容易把冷淡理解成「不在乎」。

- 很多時候,對方的冷淡並不是惡意,而是疲憊、分心,或是一種自我保護的方式。

她也建議:當誤會出現時,不妨用澄清來打開空間,例如:

- 「你剛剛回得好簡短,我不太確定是不是我說錯什麼?」

- 「我聽起來好像有點不耐煩,是嗎?」

結論很簡單卻深刻:

或許,對方不是跩,而是需要被理解。

《暗黑心理學觀點》

當記者看到楊心理師這篇文章,真的覺得太有意思了。

因為在人際互動裡,「跩」不只是態度問題,更是心理遊戲。

(1)跩,可能是防衛機制

- 投射(Projection, Freud, 1894):當我害怕被看不起,就會把這份恐懼丟到對方冷淡的臉上,腦補成「他瞧不起我」。

- 情緒防衛(Emotional Defense):有人選擇「板著臉」,因為這樣就能減少社交消耗。跩,是他自保的盾牌。

(2)跩,也可能是認知偏差

- 捷思 (Heuristics, Tversky & Kahneman, 1974):大腦習慣用過去的經驗來快速解讀當下。

- 被忽略過的人,把沉默理解為「輕視」。

- 對權威敏感的人,把簡短回覆解讀成「高高在上」。

- 換句話說,跩有時候不是他的問題,而是我們的自動化思維在作怪。

(3)跩,可能是真的是他人格特質

暗黑心理學也提醒:不要過度合理化他人。

- 有些人跩,是馬基雅維利(君王論、霸道總裁)式的權力操作。

- 有些人跩,是自戀人格的外顯姿態,用冷漠彰顯優越。

所以,我們要分辨:這是誤會?還是對方本來就跩?

《三招暗黑心理學生存術》

- 先不解讀:提醒自己,看到的只是「行為」,不等於「態度」。

- 策略性澄清:如果需要合作,就用中性提問測試:「剛剛的回應有點冷淡,是我的錯覺嗎?」

- 篩選,而不是教育:如果對方持續以跩為常態,那麼最省力的方式不是教化,而是篩掉。

4. 結語:跩,是鏡子,也是警鐘

「他在跩什麼?」其實是一道心理測驗。

- 如果你總是被觸動,跩可能是你的敏感在回應。

- 如果你總是跩給別人看,那可能是你內心的防衛。

- 如果對方真的跩,那就是一種權力訊號,提醒你該重新調整關係。

暗黑心理學的提醒是:

跩,不只是對方的態度,它同時照見了我們內心的陰影。

此篇文章最開始出處為: 《他在跩什麼?》—從一位資深心理師的洞見到暗黑心理學的解碼