(焦點時報/鄒志中報導) 台中市政府最近在台中市議會總質詢時備受關注的BOT地標級的大建設:台中市長盧秀燕提出將興建「超巨蛋」— 一座不只是體育場館,還涵蓋購物、餐飲、旅館與娛樂的國際級複合地標。台中市政府指出,台中市政府計畫透過「民間自提 BOT(公私合營)」模式推動,由民間出資、政府協調。面對台灣演唱會熱潮與棒球熱潮的崛起,這樣的提案看似應時應勢,但其背後的營運風險與長期效益,卻值得我們更理性的反思。

台中市地標夢的誕生:為何現在要蓋超巨蛋?

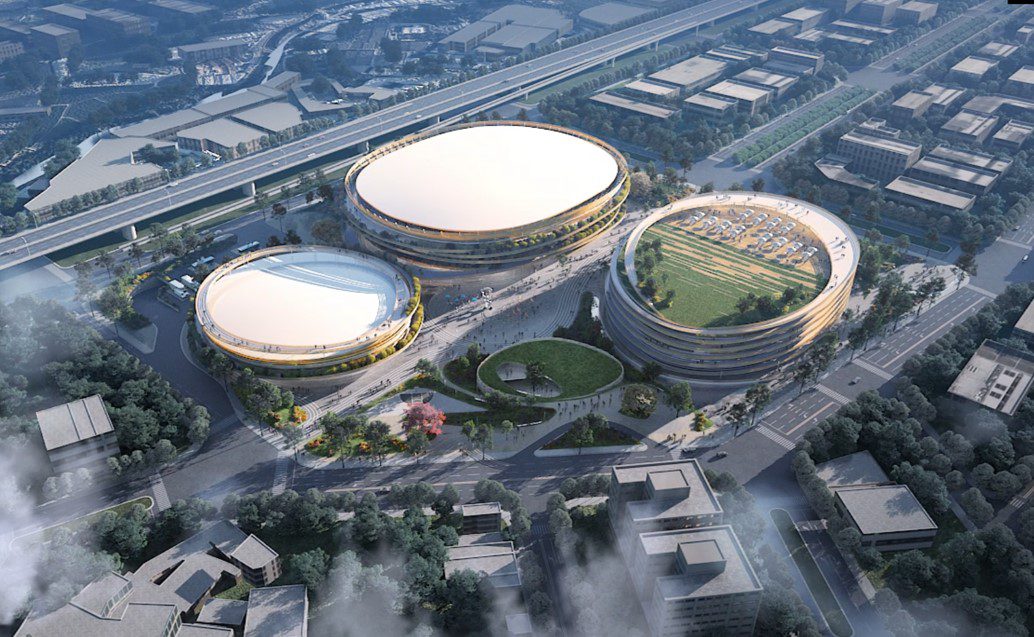

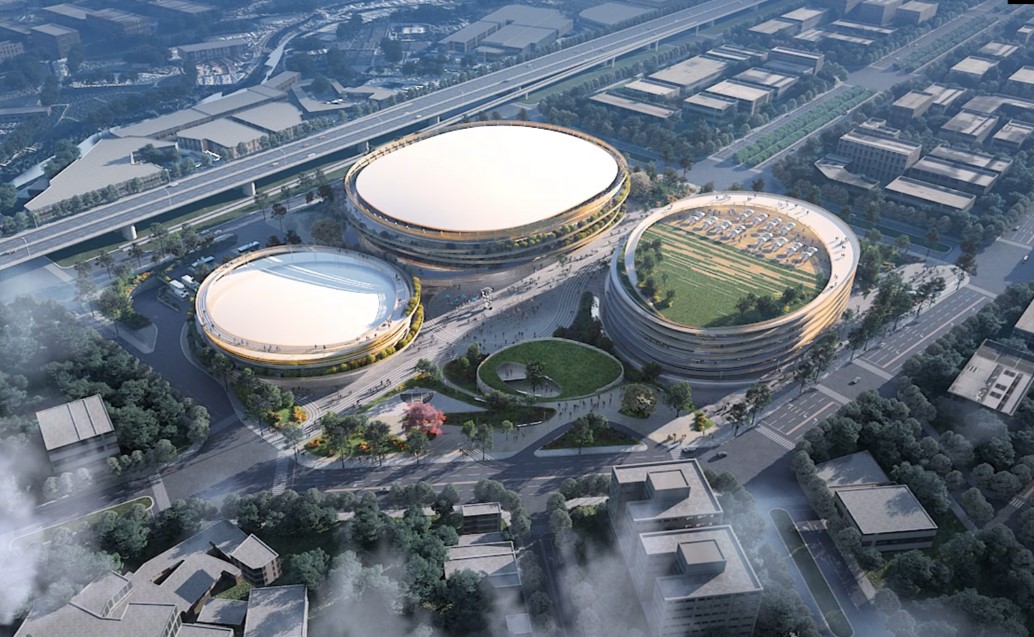

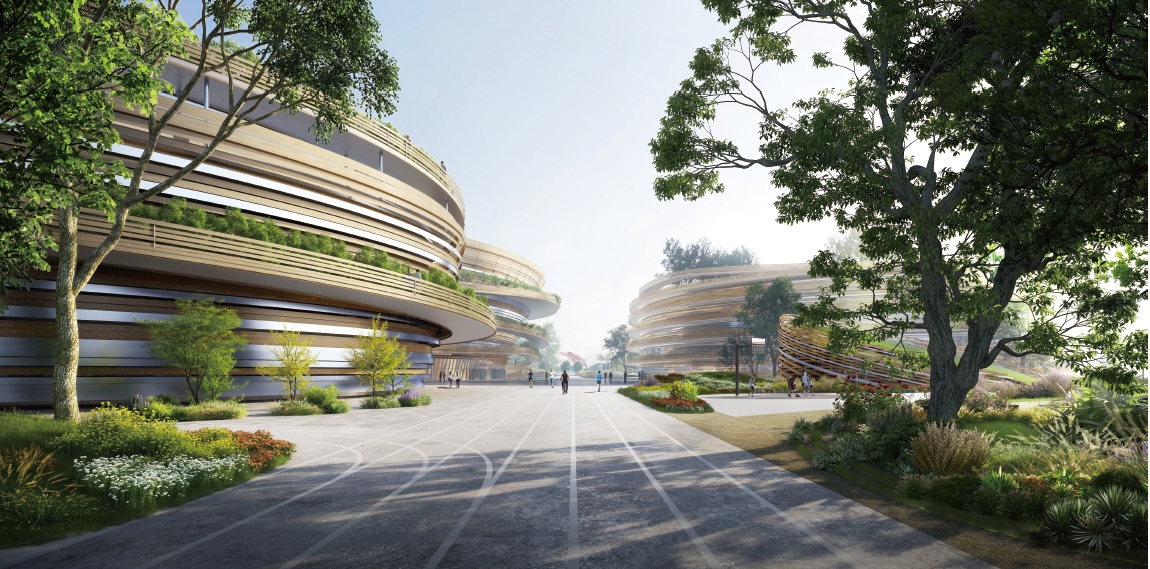

盧市長在台中市議會回應時指出,台中目前只有一座大巨蛋已無法滿足不斷增長的娛樂與體育需求。她強調,這座超巨蛋若成型,將是台灣第二座同具高規格水準的巨型場館,且不僅是體育用途,更將與商業、旅宿整合,成為推動台灣中部經濟的新引擎。

這樣的願景確實吸引人。從經濟學的角度看,一個大型、多功能場館如果經營得好,可以成為城市的消費磁石、旅遊熱點,也能促進就業與地方稅收。透過 BOT 模式讓民間資本參與,理論上可以減輕台中市政府的財政負擔。然而,關鍵問題在於:這樣的模式是不是對所有市民都有利?財務風險有多大?未來是否能真正落實預期的效益?

民間自提 BOT:是福音還是隱憂?

台中市政府此次選擇採「民間自提 BOT」,也就是讓企業主動提出投資與經營方案。從財務上來看,這並非壞事:政府不必一次出大筆資金,也能利用民間無限的資源建設大型的運動場館。

但這其中潛藏幾個風險:

- 風險轉移不完全:雖然是民間出資,但若未來盈利不如預期時,還是可能波及台中市政府。舉例來說,經營收入若遠低於預估,民間出資方可能要求談「補償」、或在契約中設有「保底收入」的機制。這些安排如果不透明或條件不利台中市政府,公共資源就可能間接有背書的風險。

- 高估需求:台中市政府點出演唱會與棒球熱潮持續升溫,但這樣的熱度是否能長期維持?過去不少城市蓋大場館,就是因為對未來需求過於樂觀,造成空置率高、營運吃力。若台灣中部的演藝或體育市場出現波動,超巨蛋的經營壓力將是沉重負擔。

- 機能過度複合:將購物、餐飲、旅館、娛樂與體育場館綁在一起,理論上是提升經濟效益的好手法。但複合功能也意味著資金需求龐大、營運難度高。不同業態的協調、管理成本極高。民間投資人若為了追求利潤而過度商業化,可能犧牲公共性的空間設計。

- 土地與基礎設施壓力:台中市政府已選定「水湳經貿園區」作為建設地點。新地標若成功,將帶來龐大的交通、停車、環境負荷。如果配套不足,居民反彈與公共成本激增是不可忽視的潛在風險。

獲利真實性與公共利益的平衡

台中市政府希望明年秋季前完成最優投資人甄選與契約簽訂。要達成目標,不只是「有人出錢蓋」,更重要的是:「蓋完之後要怎麼經營?」這個至關重要的環節將決定公共利益是否能夠真正落實?

經營結構:台中市政府若能夠保留部分控制權,才能確保公共功能不被完全的市場化。若全部都交由民間經營,公共性空間可能淪為以賺取利潤為導向的「商場」。

契約透明性:甄選過程、投資方案與營運機制應公開透明。台中市民有權了解投資人的出資條件、保底設計、盈虧分配機制等細節。否則,極可能重蹈某些地方政府與企業簽約後,公共風險被隱藏在契約中的老路。

財務監管:台中市政府應設立監管制度,讓未來盈餘、虧損均能在公共帳目中可被追蹤。若民間出資方未達業績預期,台中市政府不能一味求快簽約,而忽略長期監管。

受益群體:場館建設與營運是否能惠及普通市民?是否會開放文化、藝文活動予一般民眾?若只是高門檻商演與高價娛樂,那麼公共資源的正當性將受到質疑。

比較與警示:不可忽視的歷史教訓

回顧其他城市類似計畫,我們有不少警示:

國際間不少「大場館」的投資回報不如預期。部分城市建場館過高、經營收入不足,後來必須由政府補貼。

有些 BOT 模式在合約期內看似無風險,但若設計保底、調整機制不當,台中市政府實際背負的隱性風險可能被嚴重低估。

與其追求「地標型建築」,不如先審視地方居民的實際需求:有多少是為真正提升文化體驗、地方生活品質?有多少是為投資人創造商業地產機會?

市民福祉應為首要考量

從經濟學的視角來看,城市建設不應只是追求地標價值,更應回歸公共利益與財政可承受性。

弱勢與中產市民:蓋「超巨蛋」是否能實實在在改善中下階層市民的生活?如果只是讓少數的演出單位與部分企業受益,那麼這樣的地標建設就缺乏社會正義的基礎。

長期財務負擔:即便採 BOT 模式,假設未來經營不利、台中市政府就需要按保底或補貼,這些資金最終可能來自納稅人的稅收。

城市戰略定位:台中應在哪些產業、空間上發展?是大場館、演藝經濟,還是綠能、創新產業、社區發展?地標式建設固然吸睛,但並不是所有城市發展的最佳策略。

機會與風險並存,政府決策須謹慎

台中「超巨蛋」計畫,是一個雄心勃勃的城市願景。若成功,它確實有潛力成為中台灣新的經濟引擎、文化地標。但理想是美好的,現實卻複雜。BOT 模式能吸引民間資金,但不能因此忽略公共風險;地標的設計應兼顧商業與公共性,而非單純追求建築高度與商業利潤。

台中市政府若能在「超巨蛋」計畫投資甄選、合約設計、營運監管…等層面做到高度透明與審慎,就有機會把這樣的地標建設轉變為真正的公共資產。如果僅把「蓋地標」當成政績展示,那麼未來成本與風險可能落在所有市民身上。

超巨蛋,絕對是一把雙刃劍。台中市政府必須用更謹慎與遠見來操刀,而不是僅憑一時熱潮或願景亂喊話? 在這條「讓城市更大、更漂亮」的道路上,台中普通市民的福祉、台中市政府財政的穩健,以及未來世代的負擔…等要素,這些才都是真正需要擺在檯面上細細衡量的關鍵。