▲清華大學腦科學研究中心主任江安世(前右)與系神所教授羅中泉(前左),帶領系神所博士生陳瑞煌(後排左起)、物理所碩士鄭力珊、系神所博士生強敬哲與腦科學研究中心博士後研究員馮冠霖,破解果蠅大腦嗅覺密碼。(圖/清華大學提供)

【亞太新聞網/記者蔣彤雲/新竹報導】

清華大學腦科學研究中心跨領域團隊研究結果發現,果蠅的大腦是透過「混合型」神經網路來傳遞嗅覺訊息,以隨機的「通才型」細胞來處理費洛蒙、花香等一般的氣味,並以「專才型」細胞處理對果蠅來說最重要的食物氣味,這項研究成果不僅揭開昆蟲大腦的神經運算機制,也為未來腦科學與AI人工智慧的交叉應用開啟新方向,最近還登上國際頂尖期刊《科學前緣》(Science Advances)。

這是由清華大學腦科學研究中心主任江安世與系統神經科學研究所教授羅中泉、物理系特聘研究講座教授李定國組成跨領域團隊,在解密果蠅如何迅速決定「吃」?還是「逃」?研究發現,果蠅大腦透過「混合型」神經網路來傳遞嗅覺訊息,以隨機的「通才型」細胞來處理費洛蒙、花香等一般的氣味,並以「專才型」細胞來處理對果蠅來說最重要的食物氣味。

科學界過去認為果蠅大腦內的神經連結是隨機的,但江安世發現其中的連結既有隨機、也有專門處理更重要訊息的「專線」,分工精密且高效,這項研究成果不僅揭開昆蟲大腦的神經運算機制,也為未來腦科學與AI人工智慧的交叉應用開啟新方向,最近登上國際頂尖期刊《科學前緣》(Science Advances)。

▲清華大學跨領域研究團隊破解果蠅大腦嗅覺密碼,研究成果登上國際權威期刊《科學前緣》(Science Advances)。(圖/清華大學提供)

果蠅大腦結構中央的蘑菇體是昆蟲處理感官信息及學習記憶的重要樞紐,過去二十年來,科學界對蘑菇體神經連結方式有不同看法,比如2004年諾貝爾生理醫學獎得主理查·艾克索(Richard Axel)曾在研究中取樣約十分之一的神經細胞,認為神經連結是隨機的;但江安世則認為其中應存在特定連接模式。

江安世為中研院士,也是國際知名腦科學家,他領導的清華研究團隊運用神經連結體分析、活體影像技術與電腦模擬,發現果蠅大腦蘑菇體中的嗅覺神經元與中樞神經元連結並非完全隨機或固定,而是「既有隨機也有固定」的混合模式。特定神經群聚有明確的偏好連結對象,將不同氣味以分散及匯聚的模式進行編碼,兼顧嗅覺辨識的敏銳性與多樣性。

果蠅腦內的蘑菇體相當於一個小型的中央處理器CPU,能把外界各種訊息整合起來,幫助果蠅在複雜環境中做出選擇,比如避開危險、找到食物、尋找伴侶。

清華團隊研究發現,果蠅嗅覺神經採取「專才型」與「通才型」兩種細胞分工,通才型能隨機接收食物、費洛蒙、花草樹木等多種氣味,就像廣播一樣,可同時擴散傳給多組細胞,而專才型只處理特定重要氣味,也就是水果等食物的氣味,就像專線電話一樣,讓關鍵訊息能集中傳到指定神經元。

清華大學系統神經科學研究所教授羅中泉進一步解釋,果蠅混合的神經連結模式就像一組高強度密碼,結合了隨機和有序的優點,就像人們設密碼,最理想的組合是『熟悉的單字加亂碼』,例如在名字前後加上數字或符號,乍看沒邏輯,但方便自己記憶,又難被破解。

江安世表示,發現果蠅混合「隨機」與「有序」特性的神經連結,不僅釐清了大腦如何分散與集中處理訊息的秘密,也可望為治療失智症、帕金森氏症等神經退化性疾病提供新的線索,並啟發AI神經網路的設計與應用。

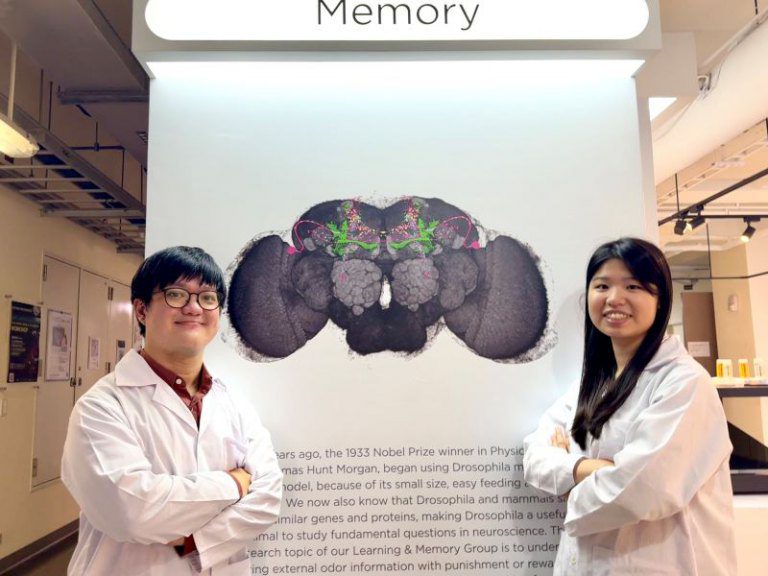

▲果蠅大腦神經連結研究論文第一作者,清華物理所碩士鄭力珊(右)與系神所博士生強敬哲。(圖/清華大學提供)

論文的第一作者為清華物理所碩士鄭力珊、系神所博士生強敬哲,由系神所特聘講座教授江安世、教授羅中泉及物理系特聘研究講座教授李定國擔任共同通訊作者。研究團隊還包括清華腦科學研究中心博士後研究員馮冠霖與系神所博士生陳瑞煌,馮冠霖負責果蠅生物學與行為研究,陳瑞煌則透過功能性影像實驗,觀察嗅覺訊息如何在神經網路中傳遞。

江安世指出,鄭力珊與強敬哲擔任團隊的理論分析核心,陳瑞煌與馮冠霖則是負責驗證的實驗學家,「結合物理、神經科學與行為研究專業的跨領域合作,是解開果蠅大腦神經連結之謎的關鍵。」

這項果蠅嗅覺神經連結研究由清華腦科學研究中心主導,與中國醫藥大學、國衛院、中研院、美國聖地牙哥加大Kavli腦與心智研究所合作完成,並獲得教育部、國科會及彭健雄教育與公益基金會(Peng Education and Welfare Foundation)的共同支持。